La

lucha contra la viruela ha sido una constante de la historia a lo largo de los siglos.

El carácter contagioso de esta enfermedad vírica causante de pandemias

recurrentes, de distribución universal y con alto riesgo de mortalidad y de

dejar secuelas muy incapacitantes hizo que fuera una de las enfermedades más

temidas de las que ha padecido la humanidad por lo que se denominó “el ángel

de la muerte”. Desde la más remota antigüedad se trató de prevenirla

mediante la administración a personas sanas de fluidos procedentes de pústulas

o costras de enfermos infectados. Este proceso, conocido como variolización,

aunque tenía eficacia en muchos casos, no estaba exento de desarrollar la

enfermedad en su forma grave e incluso la muerte. Un paso decisivo fue dado por

Edward Jenner quien en 1796 consiguió las primeras inmunizaciones por inoculación

de linfa procedente de las pústulas de la viruela contraída por las vacas que

ocasionaba una forma clínica muy benigna de la enfermedad quedando las personas

inoculadas inmunizadas para siempre al contagio de la viruela humana. Desde

este momento se comenzó en Europa e inmediatamente después al resto del mundo

la vacunación a gran escala siguiendo el método de Jenner.

En

España pronto llegaría la vacuna comenzándose las primeras vacunaciones contra

la viruela en el año 1800. Para entonces, en el vasto imperio español también

se producían continuos brotes de la enfermedad que diezmaban a la población. La

Corona española no era indiferente a esta situación y, más bien al contrario,

se mostraba muy receptiva para resolver las continuas demandas de los gobernantes

de los territorios de ultramar. Después de un proceso de deliberación del

Consejo de Indias asesorado por los médicos de Cámara, el monarca español

Carlos IV aprueba un ambicioso y complejo proyecto para llevar la vacuna hasta

la América hispánica y Filipinas, que será conocido por el nombre de Real

Expedición Filantrópica de la Vacuna (REFV), una misión que precisará ser

mantenida durante un período de ocho años y medio, de noviembre de 1803 a mayo

de 1812, para alcanzar los objetivos propuestos. El proyecto persigue que la

vacuna se distribuya por todos los territorios a la mayor población posible, se

administre de forma totalmente gratuita a cargo del erario público y tenga

carácter universal sin distinciones de raza, sexo ni condición económica ni social.

Para

transportar el virus de la vacuna a territorios tan distantes se opta por

utilizar a niños no expuestos previamente a la enfermedad como vehículos

transportadores inoculándoles en el brazo el virus vacuno de forma progresiva

de un niño a otro a modo de cadena humana para mantener la viabilidad del

fluido. El proyecto contaba con un reglamento y un derrotero que definía con

minuciosidad las normas y las rutas que debían seguirse. El objetivo no era

simplemente administrar la vacuna sino también consolidar el proceso de

vacunación en cada territorio mediante la creación de las Juntas de Vacuna para

asegurar la conservación del fluido vacunal y la perdurabilidad del

procedimiento siguiendo un modelo homogéneo de actuaciones y evaluación que

estaban fijados en un protocolo. También se contemplaba la instrucción de

sanitarios locales para la preparación y administración de la vacuna. Para

asegurar el éxito de la misión se instó mediante edicto real a todas las

autoridades civiles y religiosas de ultramar para que apoyaran a los

expedicionarios a su paso por los distintos territorios, una directiva que

desgraciadamente no se cumplió de forma generalizada. Como director de la

expedición sería elegido el reputado cirujano Francisco Xavier Balmis quien, no

sin grandes dificultades y contratiempos, lograría la mayoría de los objetivos

que se habían fijado consiguiéndose vacunar directamente a más de 250.000

personas por lo que fue muy laureado a su regreso a España.

La

REFV supuso una de las empresas de salud pública de mayor transcendencia

ejecutadas en la historia de la medicina constituyendo un auténtico programa

oficial público de vacunación masiva realizado por primera vez en el mundo y

también la primera campaña intercontinental de educación sanitaria. Por muchos

autores ha sido calificada como la primera gran hazaña sanitaria, científica y

humanitaria producida a nivel internacional. Fue una expedición de amplias

proporciones por su complejidad, dificultad y, sobre todo, por haber conseguido

vacunar a una gran parte de la población a través de extensas y distantes

regiones geográficas. La elaboración del plan sanitario para su ejecución se

realizó con absoluto rigor, siguiendo el método científico del momento, y

estuvo dirigido y avalado por sanitarios reconocidos, con experiencia y

perfiles adecuados a las características de la misión. Sin embargo, a pesar de

la gran importancia histórica que supuso esta expedición, sorprende el escaso

conocimiento que de la misma se tiene en la actualidad a nivel general.

El

periodo durante el cual se inicia y desarrolla la expedición va a coincidir con

una etapa histórica de las más dramáticas que había vivido España desde la

constitución de la monarquía unificada resultante del enlace entre Isabel I de

Castilla con Fernando II de Aragón a finales del siglo XV. La existencia de una

profunda crisis institucional por la obligada abdicación de Carlos IV en 1808 a

favor de su hijo Fernando VII tras el motín de Aranjuez, los procesos de

independencia en los territorios de ultramar a partir de 1809 y, más grave aún,

la invasión napoleónica en 1808 con la consiguiente pérdida de la soberanía

nacional no parecía el mejor momento para acometer un proyecto de esta

magnitud, motivo por el cual hace más loable y meritorio, si acaso, que

finalmente pudiera ser materializado. El ímpetu de una monarquía ilustrada como

la de Carlos IV, aún en situaciones de máxima adversidad, para mejorar las

condiciones de salubridad de la población, el fomento de la prevención e

higiene pública y reducir las tasas de mortalidad posibilitó que el proyecto

fuese finalmente aprobado.

La

maldición de las pandemias de viruela

La

viruela es una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con elevada tasa de

mortalidad causada por el variola virus, un virus del grupo ortopoxvirus.

Fue responsable de las mayores pandemias que ha sufrido la humanidad en la

historia junto a la peste bubónica, cólera morbo, tuberculosis y, más

recientemente, el sida y covid19. La viruela afectaba a todos los sectores de

la población sin distinguir entre edad ni condición social. Entre sus víctimas

se cuenta el rey Luis I de España, el zar Pedro II de Rusia o la reina María II

de Inglaterra. La enfermedad pudo surgir en poblaciones humanas del Extremo

Oriente de hace miles de años. Se encontraron signos de haberla padecido en la

momia del faraón egipcio Ramsés V, de una antigüedad de 1.160 a. de C. El virus

se propagó por sucesivos brotes y se extendió por los cinco continentes debido

a los flujos migratorios de la población. Está considerada como la enfermedad

infecciosa más letal en la historia. Se estima que en el siglo XVII fue la

responsable de la muerte de 60 millones de europeos. Precisamente en Europa,

durante el siglo XVIII y principios del XIX, la población estaba azotada por agresivos

brotes con una mortalidad especialmente elevada que alcanzaba las 400.000

personas al año. Por aquel entonces, una de cada cinco personas acababa

infectándose siendo responsable del 10% de todos los óbitos.

|

Virus de la viruela (variola virus). La viruela fue una de las

enfermedades más devastadoras en la historia de la humanidad. Solo en el siglo

XX fue la causa de la muerte de cerca de 300 millones de personas en todo el

mundo antes de que fuera erradicada en 1977 |

La

viruela se transmite de una persona a otra por vía respiratoria o, con menor

eficacia, por contacto directo. La ropa contaminada también puede ser un

vehículo de transmisión. El contagio es más probable durante los primeros 7 a

10 días tras la aparición del exantema. Una vez formadas las costras sobre las

lesiones cutáneas, la infectividad disminuye. Se caracteriza clínicamente por

tener un período de incubación de entre 10 y 12 días, tras el cual aparece un

período prodrómico de 2 a 3 días con fiebre, cefalea, lumbalgia y malestar

general extremo. En ocasiones, el paciente presenta dolor abdominal intenso y

vómitos. Después aparecen lesiones maculopapulares sobre la mucosa

bucofaríngea, la cara y miembros superiores, que se diseminan poco tiempo

después al tronco y miembros inferiores. Las lesiones bucofaríngeas se ulceran

rápidamente. Después de 1 o 2 días, las lesiones cutáneas se vuelven

vesiculosas y luego pustulosas. Las pústulas son redondas, tensas y profundas

concentrándose más en la cara y los miembros. Después de 8 o 9 días, las pústulas

se convierten en costras que acaban dejando las típicas cicatrices residuales.

Pueden aparecer una serie de complicaciones como la pérdida de visión y piezas

dentarias, sordera, parálisis, diversas mutilaciones, trastornos digestivos,

demencias y otras. La tasa de letalidad es de alrededor del 30%. La muerte se

produce por la respuesta inflamatoria masiva que ocasiona shock e insuficiencia

multiorgánica, y suele ocurrir durante la segunda semana de la enfermedad.

|

Niño de 13 años afectado por la

viruela. La enfermedad causaba pústulas en la piel que se convertían después en

costras, las cuales se caían y dejaban las características cicatrices en la

piel. Fotografía de principios del siglo XX tomada por el Dr. Allan Warner

del Isolation Hospital de Leicester, Reino Unido |

Existen

otros tipos de presentación clínica. Una forma más leve produce síntomas

similares, pero de mucha menor gravedad, con un exantema menos extenso y una

tasa de letalidad inferior al 1%. La variedad hemorrágica y maligna son más

graves y se presentan en el 5 a 10% de los infectados. La forma hemorrágica se

asocia con un período prodrómico más breve pero más intenso, seguido por la

aparición de eritema generalizado y hemorragias cutáneas y mucosas. Siempre

produce la muerte del paciente en 5 o 6 días. La forma maligna tiene también

una mortalidad elevada y se manifiesta clínicamente con un período prodrómico

grave similar, seguido por el desarrollo de lesiones cutáneas planas no

pustulosas confluentes que conducen a la descamación de la epidermis.

|

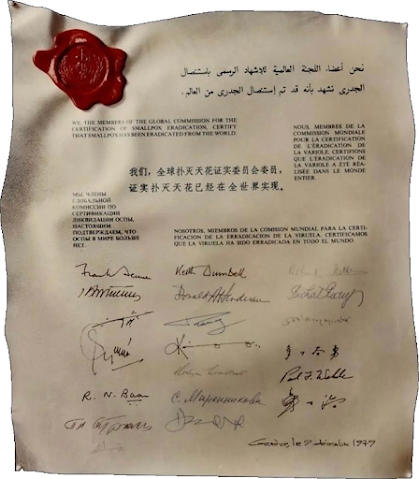

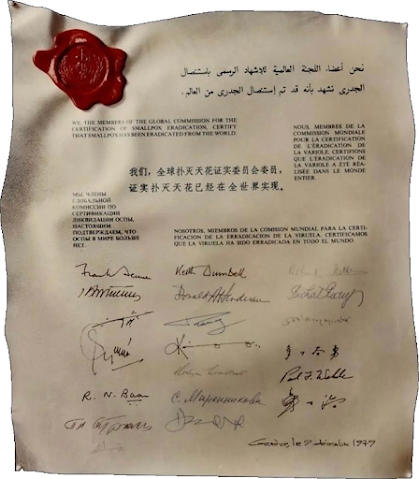

Acta oficial del certificado de

la erradicación total de la viruela en todo el mundo firmada en Ginebra el día

9 de diciembre de 1979 por los veinte miembros de la comisión delegada por la

Organización Mundial de la Salud |

Los

pacientes que sobreviven a la enfermedad quedan inmunizados no volviendo a

contraerla. No se conoce aún un tratamiento verdaderamente efectivo contra la

viruela, aunque se están ensayando fármacos antivirales por el temor de una

posible reaparición de la enfermedad que actualmente está declarada como

extinguida por la Organización Mundial de la Salud.

El

descubrimiento de la vacuna de la viruela

Desde

muy antiguo se buscaron remedios para tratar y prevenir esta tan temida

enfermedad. La primera medida empleada fue la variolización, una técnica que

pretendía la inmunización frente al contagio en las personas sanas a partir del

contacto con virus vivos procedentes de personas que padecían la enfermedad de

forma leve. Este procedimiento era una práctica habitual en China e Indostán

desde hacía unos 1.200 años a. de C. y consistía en introducir en las fosas

nasales un algodón empapado en las pústulas o polvo de costras desecadas

procedente de enfermos con viruela leve. También se utilizaban ropas de niños

infectados de forma leve para vestirla a niños sanos. Más adelante, en Grecia y

en Turquía se modificó la técnica extrayendo el fluido procedente de las

vesículas de un enfermo para inocularlo a un individuo sano mediante punciones

en la piel. Pero, pese a los excelentes resultados obtenidos en la mayoría de

los casos, la variolización no dejaba de ser un procedimiento no exento de

riesgos ya que podía desarrollar la enfermedad de forma grave.

|

La

variolización se basaba en la inmunización frente al contagio de personas sanas

a partir del contacto con virus vivos procedentes de personas enfermas. Este

procedimiento fue una práctica habitual en China desde unos 1.200 años a. de C.

y consistía en introducir en las fosas nasales un algodón empapado en las

pústulas o polvo de costras desecadas insufladas a través de una caña de bambú

procedentes de enfermos con viruela leve. Grabado de insuflación de polvo de

costras en la antigua China |

Muy

tardíamente, la variolización comenzó a ser utilizada en Europa a comienzos del

siglo XVIII. Su mayor divulgación se debe a lady Mary Worthley Montagu, esposa

del embajador inglés en Turquía, quien comprobó como las mujeres de este país

no contrarían la enfermedad cuando se practicaba la variolización. Convencida

de su eficacia, inoculó con éxito al mayor de sus hijos en 1718 y, de vuelta a

Londres, lo haría con el segundo de sus hijos en 1721. Posteriormente, la

variolización se fue extendiendo en Inglaterra de forma paulatina. Sin embargo,

la introducción de la técnica se encontró con la oposición de la iglesia que

consideraba pecaminoso contravenir los designios divinos por protegerse de la

enfermedad. Tampoco era menor el rechazo de los médicos quienes consideraban

que el transmitir la enfermedad a un cuerpo sano sobrepasaba los límites de la

deontología médica. Además, existía el problema de riesgo real de que algunos

sujetos pudiesen contraer la enfermedad de forma virulenta, incluso provocando

la muerte. La polémica persistía en el tiempo, pero cada vez se incorporaban

nuevos defensores del procedimiento. Un hecho muy relevante fue el buen

resultado conseguido por la inoculación practicada a destacados miembros de la

familia real británica en 1774, de forma que para el año 1792 se contabilizaba

una alta cifra de 500.000 inoculados.

|

Lady Mary Wortley Montagu, esposa del embajador inglés en Turquía,

contribuyó a difundir la variolización en

Europa a comienzos del siglo XVIII mediante la técnica de punciones en

la piel que se practicaban entre las mujeres turcas.

Litografía de A. Devéria después C. F. Zincke. Wellcome Collection,

London |

En

el resto de países europeos tampoco fue fácil la aceptación de la

variolización. En Francia tuvo su gran defensor en el científico Charles Marie

de la Condamine. Otros países receptivos a su práctica fueron Dinamarca,

Italia, Suecia y Suiza. Más reticente se mostró Alemania. En España, la

variolización se introduce con algún retraso y también cuenta con el rechazo de

estamentos religiosos y científicos. Sin embargo, tuvo grandes defensores como

el catedrático de Medicina Antonio Piquer, el padre Feijóo o el conde de

Campomanes. Uno de los grandes propulsores fue el médico de origen irlandés

Timoteo O´Scanlan, primer médico del Real Hospital del Departamento Marítimo de

Ferrol, que llegó a realizar múltiples inoculaciones. Se estima que el número

de inoculados en España durante el siglo XVIII fue de 31.000, produciéndose tan

solo 15 fallecimientos. Con el paso del tiempo, esta práctica en Europa fue

cada vez siendo menos utilizada a pesar de significados defensores. No

obstante, se puede decir que la variolización representó el comienzo de lo que

hoy conocemos como medicina preventiva o, más específicamente, la inmunología.

Fue

el médico rural inglés Edward Jenner, natural de Berkeley en el condado de

Gloucestershire al sur de Inglaterra. quien investiga y propone a finales del

siglo XVIII un nuevo método de inmunización sustituyendo la inoculación del

virus de la viruela humana por el procedente de las vacas, de carácter menos

virulento, motivo por el que le llamó variolae vaccinae (viruela de las

vacas) o simplemente vacuna. Jenner, que era un devoto en la práctica de la

variolización, fijó su atención en que en Gloucestershire -lugar donde ejercía

la medicina- las granjeras que ordeñaban vacas por alguna razón no contraían la

viruela y, atendiendo a esta razón, incluso se ofrecían voluntariamente a

prestar servicio a enfermos a sabiendas de que no iban a padecer la enfermedad.

A partir de entonces, Jenner inició una investigación que se prolongaría por un

largo periodo de tiempo, llegando a la conclusión de que las vacas infectadas

de viruela (cowpox) contaminaban a las mujeres por el contacto de sus

manos con las ubres pustulosas. La transmisión se facilitaba cuando existían

heridas abiertas en las manos de las granjeras. Este contacto provocaba una

manifestación clínica benigna de la enfermedad que se iniciaba con la aparición

de unas pústulas azuladas rodeadas de un halo rojizo alrededor de las heridas.

A los 4-5 días manifestaban síntomas de dolores musculares y articulares,

febrícula, ligera afectación del estado general y unas manifiestas adenopatías

en las axilas. Después, los síntomas iban mejorando progresivamente hasta la

desaparición a los 10-12 días. A partir de entonces, estas mujeres quedaban

inmunes para siempre al contagio de la viruela humana (smallpox).

Jenner,

convencido de la utilidad de la vacuna, el 14 de mayo de 1796 vacunó por

primera vez a un niño de 8 años mediante la inoculación en el brazo de un

fluido procedente de una vesícula de la mano de la ordeñadora Sarah Nelmes, que

estaba afectada por el virus bovino. El niño, que no había tenido contacto

previo con el virus de la viruela, se llamaba James Phipps y era hijo de su

jardinero. Como esperaba Jenner, tras la administración de la vacuna solo se

desarrolló levemente la enfermedad, presentando en el punto de inoculación una

vesícula única muy semejante a la que aparecía en las ordeñadoras. Dos meses

después le inoculó fluido procedente de un enfermo afectado de viruela humana,

según técnica habitual de variolización, no observando ninguna sintomatología,

ni siquiera la aparición de pústulas, lo que ponía de manifiesto la

inmunización del niño al virus.

|

El médico inglés Edward Jenner

realizó la primera inoculación con virus vacuno (cowpox) a James Phipps,

un niño de 8 años, el 14 de mayo de 1796. Pintura de Ernest Board (ca.

1910). Wellcome Collection, London |

Más adelante, Jenner comprobó que no era necesario utilizar para la vacunación el fluido obtenido directamente de las vacas infectadas, sino que también podía recurrirse al método de “brazo a brazo” consistente en obtener la linfa de una pústula de una persona inoculada con cowpox para implantarla en un sujeto sano, lo que facilitaba enormemente el proceso de la vacunación. A esta conclusión llegó después de ensayar este método con 23 niños, y en todos encontró el mismo resultado positivo de inmunización. En 1798 Jenner divulga sus investigaciones con la publicación “An inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae: a disease discovered in some of the western counties of England, particularly Gloucestershire, and known by the name of the cow pox”, un trabajo que inicialmente fue rechazado por la Royal Society de Londres para su presentación. La publicación provocó una amplia polémica entre partidarios y detractores. El principal rechazo estaba motivado por el origen animal del virus utilizado para vacunar, encontrando oposición no solo en el ámbito religioso sino también en el médico. Los buenos resultados conseguidos con la vacuna irán acallando progresivamente a los opositores. El reconocimiento general llegará en 1802 cuando el parlamento británico aprueba el procedimiento y concede a Jenner apoyo económico para que continúe con sus ensayos. Para dar ejemplo, los aristócratas comenzaron a vacunar a sus hijos y así dar confianza y fomentar la difusión de la vacunación entre el resto de la población.

|

El contacto de las manos con las

ubres de vacas infectadas (cowpox) provocaba

en las mujeres ordeñadoras una manifestación clínica más benigna de la

enfermedad, quedando después inmunes para siempre al contagio de la viruela

humana (smallpox). Grabado de una ubre de vaca con

pústulas de viruela y brazos humanos que exhiben pústulas tanto de viruela

vacuna como de viruela humana, realizado por J. Pass (1811) |

Comprobada la eficacia de la vacuna, incluso después del contagio pero antes de que aparezca la erupción, hizo que se extendiera rápidamente por toda Europa, con una amplia aceptación inicial en Francia, Holanda y España. El primer problema surgió con la manera de aplicarla a la mayoría de la población posible. En principio se consideró que el virus cowpox era exclusivo del condado de Glucestershire -demostrándose más adelante ser inexacta esta suposición- por lo que el virus bovino debía ser transportando desde allí. Se idearon sistemas de transporte como hilas de algodón o lancetas impregnadas preservándose entre obleas o en medio de dos cristales sellados con lacre, pero con demasiada frecuencia el calor y la humedad invalidaban las muestras. Jenner, por tanto, aconsejaba el método de “brazo a brazo” entre personas como el más fiable para mantener siempre el virus activo y fresco. Con el paso de los años se fue perfeccionando el método de vacunación. Después de múltiples campañas en los cinco continentes desde el año 1959, por fin la Organización Mundial de la Salud pudo declarar en diciembre de 1979 que por primera vez una enfermedad infecciosa, la viruela, quedaba erradicada oficialmente de nuestro planeta. Este hecho sin precedentes en la historia de la humanidad tuvo su comienzo gracias a la gesta de los expedicionarios de la REFV.

El proyecto de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna

Comenzado el siglo XIX se había desatado una nueva epidemia de viruela en todo el territorio español. Alarmados por la situación, el 3 de diciembre de 1800 se realizarán las primeras vacunaciones exitosas por Francisco Piguillem en Puigcerdá y, un poco más tarde, por Ignacio de Jáuregui en Madrid, siguiendo el método de Jenner recién descubierto, convirtiéndose así en los pioneros del uso de la vacuna en España. Por aquella época también la viruela azotaba con gran intensidad en los territorios españoles de ultramar causando innumerables muertes. La variolización había sido introducida en América por misioneros españoles en 1743 pero tuvo una mínima implantación. De forma precoz, tras el descubrimiento de Jenner, el virus de la vacuna fue transportado en cristales desde Cádiz a Lima y a Manila en 1802 pero los resultados no fueron satisfactorios, al igual que sucedió con otro envío a México, posiblemente debido a la mala conservación de las muestras. Por otra parte, no se pudieron localizar vacas infectadas de cowpox en el continente americano lo que impedía iniciar las vacunaciones en cadena.

|

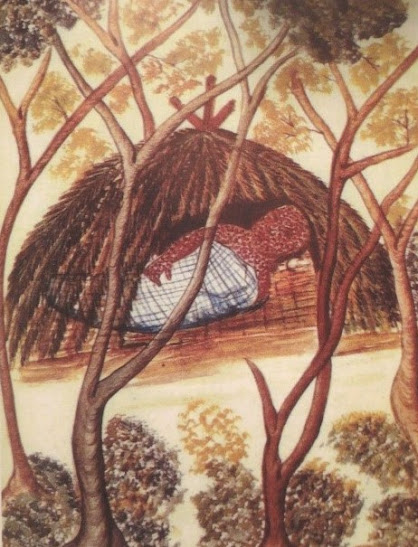

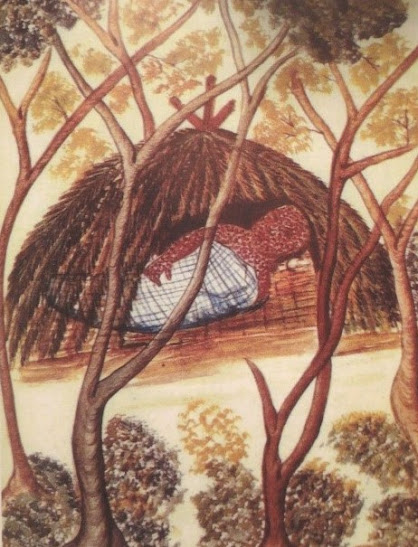

La viruela sería la causante de

muchas muertes entre los indígenas americanos, como también sucedía en el resto

del mundo. Indio con viruelas. Lámina incluida en la obra del obispo peruano

Baltazar Jaime Martínez Compañón de 1786 |

Muy preocupado el Consejo de Indias por la

situación, el 13 de marzo de 1803 solicita el parecer del Reino sobre "si

se creía posible extender la vacuna a los países de Ultramar y que medios

serían más acertados para el intento". El ministro de Gracia y

Justicia Joseph Antonio Caballero se muestra favorable con el proyecto. Más

importante aún es que cuenta con el apoyo de Manuel Godoy, primer secretario de

estado, y el propio rey Carlos IV, muy sensibilizado por los estragos que la

enfermedad ocasionaba sobre la población. Además, el propio monarca también

había sufrido las consecuencias de esta terrible enfermedad en su familia. Su

esposa, la reina María Luisa de Parma, resultó contagiada ocasionándole

cicatrices en la cara, deformidades en la boca y la pérdida casi total de las

piezas dentarias. El hermano del rey, el infante don Gabriel, su esposa y su

hija recién nacida habían perecido en 1788 por efectos de la enfermedad. La

propia infanta María Teresa, la sexta hija de los monarcas, también había

fallecido por varicela en 1794 con sólo 3 años de edad. Más tarde, en 1798 se

infectó también su hija la infanta María Luisa.

|

Instrucción médica sobre una

epidemia de viruela en Ciudad de México de 1779, presentada por el doctor

Ignacio Bartolache, exprofesor de la Universidad de México |

Francisco Requena, miembro del Consejo de Indias,

informa el 22 de marzo sobre la necesidad de la puesta en marcha de un plan de

actuación y solicita los servicios del médico de Cámara José Felipe Flores -un

prestigioso médico formado en la Universidad de Guatemala- quien elabora con

urgencia un informe proponiendo las disposiciones que deberían tomarse “para

el mejor acierto de la empresa y la rápida implantación de la vacuna en dichos

territorios”. La propuesta de Flores sugiere la salida desde Cádiz de dos

barcos expedicionarios, uno con destino a Veracruz y otro a Cartagena de

Indias, y la conveniencia de que, junto con los niños transportadores del virus

de la vacuna, sean enviadas algunas vacas infectadas con cowpox y

fluidos entre dos cristales sellados con cera.

El día 6 de junio de ese mismo año se promulga una

Real Orden instando a iniciar el proyecto de las vacunaciones para los

territorios ultramarinos, una misión que recibió el nombre de Real Expedición

Filantrópica de la Vacuna. En la citada Orden se expresa que “deseando el

rey ocurrir a los estragos que causan en sus dominios de Indias las epidemias

frecuentes de viruelas, y proporcionar a aquellos sus amados vasallos los

auxilios que dicta la humanidad y el bien de estado, se ha servido resolver que

se propague a ambas Américas, y si fuera posible a Filipinas (…) el precioso

descubrimiento de la vacuna, acreditado como un preservativo de las viruelas

naturales”. La vacuna debía ser administrada y difundida de forma universal

y gratuita. El rey también dispuso que la expedición fuera financiada

íntegramente con fondos de la hacienda pública, lo que vino a suponer la

primera misión sanitaria filantrópica de la historia. Al proyecto de se asignó

un presupuesto inicial de 200 doblones para cubrir los costes de navegación del

viaje, que comprendía el flete el barco y sufragar los honorarios de los

expedicionarios. Una vez llegada la expedición a territorios de ultramar, los

costes correspondientes a la distribución de las vacunas, la creación de las

Juntas de Vacuna y para el soporte del personal destinado a mantener las

campañas de vacunación en los distintos territorios, deberían ser sufragados

por la hacienda pública de los Virreinatos.

|

El rey Carlos IV aprueba el

proyecto de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna en una Real Orden del

6 de junio de 1803 dictando que la vacuna debía ser administrada y difundida en los territorios españoles de

ultramar de forma universal y gratuita. Pintura de Francisco de Goya

(1789). Museo del Prado, Madrid |

Se pone en marcha el marco legal necesario parar garantizar el máximo apoyo que la expedición requiere debido a su alcance, grado de difusión y ambiciosos objetivos que se persiguen. El Consejo de Indias aprueba que los médicos José Felipe Flores y Francisco Xavier Balmis dirigieran cada uno de los dos derroteros propuestos en el informe de Flores. Sin embargo, por diferentes motivos estratégicos, económicos, y finalmente por decisión del propio monarca, se nombra único director de la expedición a Balmis. La Junta de Cirujanos de Cámara determinó el 23 de junio de 1803 aprobar el proyecto alternativo presentado por el propio Balmis, con la salida desde A Coruña de un solo barco y utilizando exclusivamente niños vacuníferos. Al no estar disponibles en aquel tiempo adecuados sistemas de conservación y refrigeración, el virus de la vacuna no tenía posibilidades de mantenerse vivo en placas de cristal durante ese largo viaje transoceánico. Por otra parte, transportar vacas infectadas hubiese sido muy complicado en un viaje de esas características y, además, no sería fácil su traslado en tierra por recorridos de larga distancia y muchas veces difícilmente accesibles. Por ello, Balmis propuso que la única manera de conseguirlo sería creando una cadena humana por inoculación progresiva de la vacuna por el método de “brazo a brazo” siendo necesarias una veintena o treintena de personas para que el último estuviera recién inyectado al llegar a puerto americano y se le pudiera transmitir a un nativo. Se desechó la posibilidad de utilizar adultos para la inoculación porque existían altas posibilidades de que pudieran haber estado ya en contacto con el virus y estar ya inmunizados. Así, Balmis recomendó utilizar a niños como portadores, de entre 5 y 8 años, que no hubieran padecido previamente la viruela. Para garantizar el procedimiento y evitar fracasos debían de inocularse cada 8 a 10 días a dos niños sucesivamente con punciones múltiples, lo que permitía obtener varias pústulas vacunales en cada uno de ellos. Se propuso reclutar a estos niños en orfanatos pues parecía dificultoso que familias estructuradas dieran su autorización para que sus hijos fueran incluidos en una empresa de tal magnitud y altos riesgos.

|

Los cirujanos de cámara Antonio

de Gimbernat, Leonardo de Galli y Lorenzo Lacaba aprueban el proyecto de

expedición presentado por Francisco Xavier Balmis el día 23 de junio de 1803. Copia

de oficio de la Junta de Cirujanos. Archivo General de Indias, Sevilla |

La comitiva sanitaria que formaba parte de la REFV

tenía bien definidas sus categorías profesionales, al igual que sus funciones,

obligaciones y responsabilidades, según se hacía constar en el “Reglamento

que deberán observar los Empleados en la Expedición destinada a propagar la

Inoculación de la verdadera vacuna en los quatro Virreynatos de América,

provincias de Yucatán y Caracas y en las Antillas”, una normativa redactada

por Balmis que había sido supervisada por el ministro Antonio Caballero. El

propio ministro promulga una Real Orden dirigida a las autoridades civiles y

religiosas de ultramar informándoles de los objetivos de la expedición e

instándoles a ofrecerle el apoyo necesario. La Junta de Cirujanos de Cámara

aprueba el “Derrotero que debe seguir para la propagación de la vacuna en

los dominios de Su Majestad en América” señalando el mapa de rutas por

donde debía transcurrir la expedición y proponiendo que el retorno se realice

pasando por Filipinas para así difundir la vacuna también por el archipiélago.

Sin embargo, sobre este derrotero se hicieron muchas modificaciones sobre la

marcha dados los imprevistos que iban surgiendo en el viaje y la necesidad de

propagar la vacuna con la mayor rapidez posible.

El

equipo sanitario expedicionario

La comitiva sanitaria estaba dirigida por el

cirujano Francisco Xavier Balmis Berenguer y el resto de los componentes lo

formaban Joseph Salvany Lleopart, cirujano nombrado

subdirector de la expedición; dos cirujanos ayudantes, Antonio

Gutiérrez Robredo y Manuel Julián García-Grajales Gil de la Serna; dos

practicantes, Francisco Pastor Balmis y Rafael Lozano Pérez; tres enfermeros,

Basilio Bolaños, Pedro Ortega y Antonio Pastor Balmis; y una enfermera, Isabel

Zendal Gómez. Salvany y Grajales son elegidos directamente por la Junta de

Cirujanos de Cámara. El resto fueron seleccionados personalmente por Balmis.

Francisco y su hermano Antonio Pastor eran sobrinos suyos, hijos de su hermana

Micaela. Otro facultativo inicialmente propuesto por la Junta, Ramón Fernández

Ochoa es rechazado por Balmis el día anterior de zarpar por mal comportamiento

y perfil inadecuado para la misión por el “desprecio con que miraba a sus propios

compañeros, introduciendo desunión y desconfianza”. El hecho de que Salvany

y Grajales formaran parte de la expedición sin la personal intervención de

Balmis va a ser motivo de recelos y desconfianza permanentes. En el "Expediente

General de la Expedición" aparecen las responsabilidades específicas de cada

estamento y los sueldos por categorías, llegándose a tipificar incluso el tipo

de uniformidad o vestimenta que debían utilizar “para la mayor economía y

decencia de los individuos de las expediciones, se permita a los Ayudantes usar

el mismo uniforme que los de los hospitales del Exercito, y para los

practicantes y enfermeros el de los porteros del Jardín Botánico”.

|

Lista de Balmis del 24 de agosto

de 1803. En esta lista, considerada como definitiva, introduce por primera vez

en la expedición a Isabel Zendal y queda excluido el enfermero Ángel Crespo que

es reemplazado por Pedro Ortega. Archivo General de la Nación, México |

Todos los cirujanos ayudantes de la expedición tenían formación en los Reales Colegios de Cirugía. Balmis seleccionó como practicantes a dos personas con experiencia en inoculaciones de la vacuna y en práctica quirúrgica para poder hacer también labor como ayudantes. Los enfermeros seleccionados debían tener “capacidades para las labores sanitarias y profilácticas” y ser “sujetos de juicio y prudencia”. Su labor consistía en auxiliar a los facultativos para resolver las dificultades que se presentasen y también debían estar al cuidado “de los niños, que deben guardar así en el mar como en tierra, de su limpieza y aseo que tanto interesa para conservar la salud y de asistirlos con amor y caridad. No deberán separarse de los niños cuando salten a tierra y cuando salgan al campo, para evitar algún extravío, y hacerles guardar la moderación y buen orden que se requiere en una expedición tan respetable”. No obstante, los cuidados de los niños fueron encomendados finalmente a Isabel Zendal, salvo en la expedición de la ruta sudamericana, pasando los enfermeros masculinos a tareas de colaboración en la campaña vacunal.

Francisco Xavier Balmis Berenguer

Cuando Balmis es elegido director de la REFV está a punto de cumplir los 50 años. Su elección es apoyada por la Junta de Cirujanos de Cámara que estaba formada por Antonio de Gimbernat, como presidente, Leonardo de Galli e Ignacio Lacaba, en reconocimiento a su curriculum como cirujano del cuerpo de Sanidad Militar y su experiencia previa en viajes y estancias en América. Balmis nació en Alicante el 2 de diciembre de 1753 en el seno de una familia donde su abuelo y su padre ejercían como cirujanos barberos. A los diecisiete años ingresó como practicante en el Hospital Militar del Rey de Alicante donde permaneció cinco años al lado del cirujano mayor Ramón Gilabert. En 1775 tuvo su primer destino en el Hospital de Campaña en Argel donde vivió su primer conflicto bélico por enfrentamiento contra los barberiscos. En 1777 consigue del Protobarberato el título de cirujano sangrador y un año después el de Cirujía y Algebra ante el Real Protomedicato de Valencia. Ingresa en el cuerpo de Sanidad Militar y se le destina al Regimiento de Zamora con el que asistirá en 1780 al sitio de Gibraltar como segundo ayudante de Cirugía. Un año más tarde consigue ser nombrado cirujano del Ejército.

|

Francisco Xavier Balmis Berenguer

(1753-1819). El cirujano alicantino fue nombrado director de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Imagen idealizada según grabado de Elías Corona. Archivo

General de la Nación, México |

El Regimiento de Zamora es destinado en 1781 a América para luchar contra los ingleses en el Caribe en calidad de ayudante primero del cirujano mayor. Permanecerá durante unos diez años en el continente americano trabajando en diferentes hospitales de La Habana, Veracruz, Jalapa y Ciudad de México. En esta última ciudad es nombrado en 1786 cirujano mayor del Hospital Militar del Amor de Dios, y ese mismo año obtiene el grado de Bachiller en Artes en la Universidad de México. También por esa época, Balmis envía a la Real Academia Médica Matritense un opúsculo titulado “Disertación Medico Chirurgica en que se describe la historia, naturaleza, diferencias, grados y curación de la Lepra”, por la que fue nombrado socio correspondiente. En un segundo viaje, regresa a Ciudad de México a finales de 1790 siendo nombrado director de la Sala de Gálicos del hospital resultado de la fusión del Hospital del Amor de Dios con el Hospital de San Andrés. En ese momento ya ha dejado la milicia encontrándose en calidad de disperso. Balmis viaja por el Virreinato dedicándose al estudio de las plantas autóctonas y su uso médico por los indígenas frente a enfermedades venéreas. Queda convencido de la eficacia contra la sífilis de las raíces de agave y de begonia introduciendo algunas modificaciones respecto a la fórmula inicial. De regreso a España, en enero de 1792, porta un buen número de ejemplares de estas plantas para su uso medicinal.

|

(Arriba) Hospital Militar del Rey

de Alicante. En este hospital comenzó Balmis su

formación médica permaneciendo por un periodo de 5 años. Grabado de 1876 en Biblioteca

Valenciana Digital. (Abajo) Hospital Militar del Amor de Dios de

Ciudad de México. En este último hospital Balmis es nombrado en 1786 cirujano mayor

durante uno de sus viajes a Nueva España anteriores a la Real Expedición

|

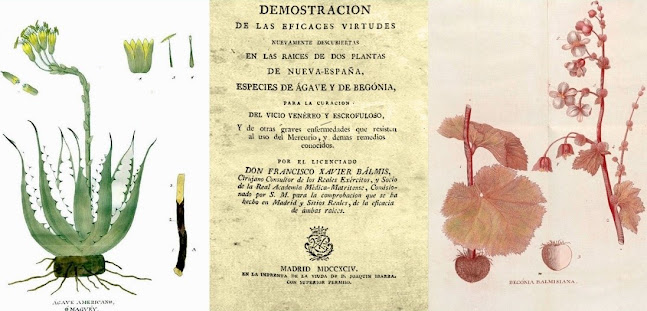

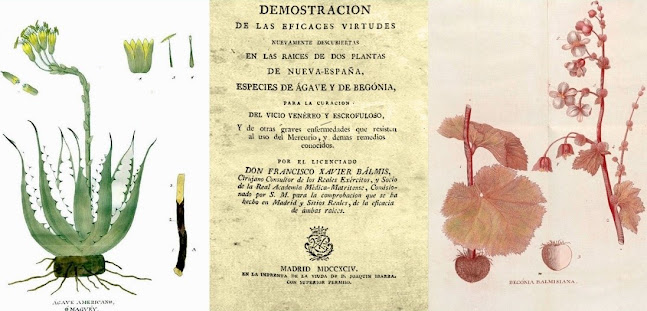

Después

de varias investigaciones, el remedio terapéutico propuesto por Balmis queda

aprobado por el Protomedicato. En respuesta a las críticas del médico Bartolomé

Piñera sobre su proposición, Balmis se apresuró a publicar en 1794 la obra “Demostración

de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en las raíces de dos plantas

de Nueva España, especies de Ágave y de Begónia para la curación del vicio

venéreo y escrofuloso” en donde hace una viva defensa de sus

planteamientos. En su honor y en reconocimiento a su labor como botánico le fue

dedicado el nombre de la planta Begonia Balmisiana. En 1794 Balmis será

nombrado por Carlos IV consultor de Cirugía del Ejército. Viaja por tercera vez

a Nueva España a principios de 1794 con el objetivo principal de recolectar más

plantas de uso médico y otras plantas exóticas con destino al Jardín Botánico

de Madrid. En 1795 es nombrado cirujano honorario de la Real Cámara de Carlos

IV. Realiza un cuarto viaje a América en dirección a Ciudad de México a petición

personal de la esposa del virrey Miguel de la Grúa Talamanca para prestarle

asistencia por deterioro de su salud. En este viaje también se desplaza a

Caracas y Cumaná para atender una epidemia de fiebre infecciosa. Regresa a

España en la primavera de 1799. Después de los grados académicos conseguidos en

México, en 1798 obtiene el título de Bachiller en Medicina por la Real

Universidad de Toledo. Cursó después tres años en el Real Estudio de Medicina y

Cirugía Práctica de Madrid alcanzando el título de doctor en Medicina.

|

Libro de Balmis titulado “Demostración

de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en las raíces de dos plantas

de Nueva España” (1794) que está dedicado al uso terapéutico contra la

sífilis de las plantas autóctonas novohispánicas del agave y begonia |

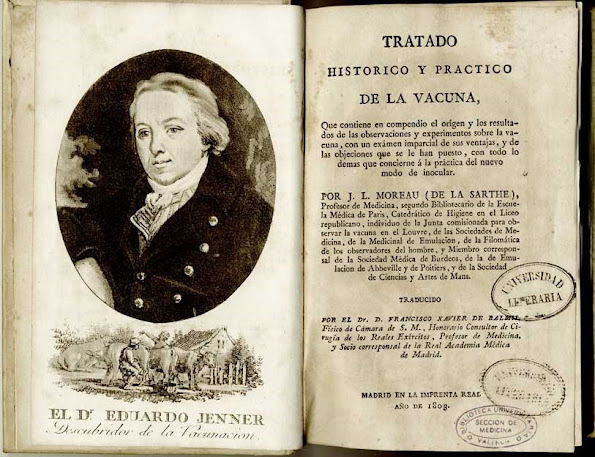

Cuando se dio a conocer el descubrimiento de la vacuna antivariólica, Balmis se encontró entre sus más tempranos partidarios. Por este motivo, en 1801 se encarga de traducir desde el idioma francés la importante obra del profesor Jacques Louis Moreau de la Sarthe titulada “Tratado histórico y práctico de la vacuna; que contiene en compendio el orígen y los resultados de las observaciones y experimentos sobre la vacuna, con un exámen imparcial de sus ventajas, y de las objeciones que se le han puesto, con todo lo demas que concierne á la práctica del nuevo modo de inocular”, considerado entonces el tratado más importante escrito sobre la vacuna de la viruela. Como parte del material de la Real Expedición, Balmis llevará 500 ejemplares a bordo para repartirlos, a modo de consulta, entre el personal sanitario de los lugares de vacunación. La gran aceptación que tuvo el libro motivó que se hiciese una impresión posterior de 2000 ejemplares.

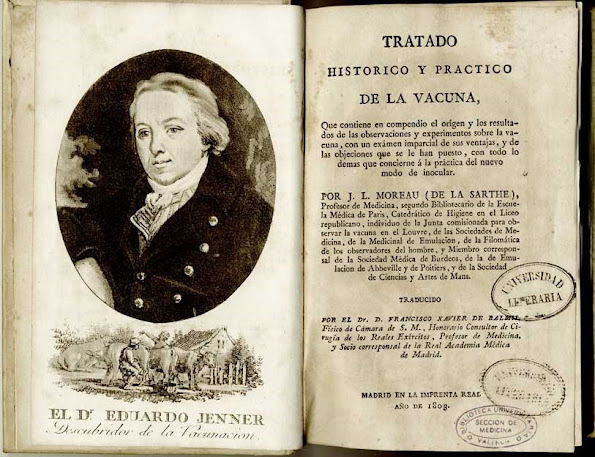

|

Balmis tradujo desde el francés

el libro de Jacques Louis Moreau titulado “Tratado histórico y práctico de

la vacuna” (1803), que sirvió como libro de consulta para ser entregado a

las Juntas de Vacuna creadas en el curso de la expedición. Biblioteca y

Museo Histórico-médicos. Valencia |

La

elección de Balmis como director de la REFV fue muy acertada porque reunía las

características de conocimiento, experiencia y capacidad necesarias para poder

llevar a cabo con éxito un proyecto de tal envergadura y con previsibles

dificultades en su ejecución. Balmis tenía una personalidad proactiva y con

grandes dotes de organización. Era ambicioso, enérgico, correoso, determinante,

fuerte de carácter, resiliente, perfeccionista, minucioso, calculador y siempre

dispuesto a porfiar para conseguir sus fines. Sabía desenvolverse con habilidad

en los ambientes palaciegos y controlaba bien los tiempos para obtener el

reconocimiento y el control de la expedición. Pero, a su vez, era demasiado

intolerante e intransigente en sus relaciones con los demás, teniendo frecuentes

enfrentamientos y aireadas discusiones con gobernadores, virreyes, capitanes de

barco y con casi todo el personal que formaba parte de la expedición. A su

favor debe considerarse que reclamaba lo que creía que era justo para la misión

y le molestaba que no se entendiese la grandeza de tal empresa.

Personal facultativo

Joseph Salvany Lleopart nació en Barcelona en 1774. Se licenció como cirujano en el Real Colegio de Cirugía de Barcelona en 1797 donde tuvo como profesor a Antonio de Gimbernat. Ingresa inmediatamente en el Ejército sirviendo como cirujano interino en el IV Batallón del Real Cuerpo de Guardias Walonas, después como cirujano del III Batallón del Regimiento de Infantería de Irlanda y, más tarde, del V Batallón de Infantería de Navarra. Desde el comienzo de su carrera militar muestra una frágil salud que frecuentemente le incapacitaba, al parecer por estar afectado de tuberculosis. En el momento de incorporarse a la REFV se encontraba destinado como primer ayudante de Cirugía del Real Sitio de Aranjuez. Como subdirector de la expedición se responsabilizó del grupo que se dirigió hasta América del Sur. Demostró ser un joven con gran valor y entusiasmo, sensible y apacible, pero con mermadas dotes de organización.

|

| Firma autógrafa de Joseph Salvany Lleopart. El cirujano barcelonés fue nombrado subdirector de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna |

Antonio Gutiérrez Robredo, nacido en 1773 en

Madrid, después de iniciar los estudios en el Real Colegio de Cirugía de San

Carlos de Madrid durante 4 años obtiene el título de bachiller en Medicina en

1797 en la Universidad de Toledo. Años después presentó examen ante el Real

Tribunal del Protomedicato el 21 de enero de 1800 obteniendo el título de

licenciado en Medicina y Cirugía. Ingresa en el Ejército como ayudante de

Cirugía siendo destinado a Extremadura donde participó en la Guerra de las

Naranjas contra Portugal. Tras servir en el Ejército, se estableció en la Corte

donde conoce la nueva práctica de la vacunación antivariólica. Fue elegido

personalmente por Balmis para formar parte de la REFV por “haberse dedicado

a mi lado a la práctica de la vacuna”, y en el curso de la expedición

acabaría convirtiéndose en su colaborador predilecto y más fiel. Fue

comisionado por Balmis para dirigir expediciones regionales por Nueva España y

para finalizar la campaña de Filipinas y conducir al grupo de regreso a

Acapulco desde Manila.

|

Antonio Gutiérrez Robredo. El cirujano madrileño fue incorporado a la Real Expedición como ayudante. Imagen

idealizada según grabado realizada por la Escuela de Medicina de México |

Manuel Julián García-Grajales Gil de la Serna,

nacido en Sonseca (Toledo) en 1775, estudió en el Real Colegio de Cirugía de

San Carlos de Madrid durante cuatro años y, con posterioridad, en la

Universidad Literaria de Toledo consiguiendo el grado de Bachiller en Medicina

en 1802. Acompañó a Salvany en el grupo de la expedición que se dirigió a la

América Meridional. Al fallecer Salvany se hizo cargo de la dirección del grupo

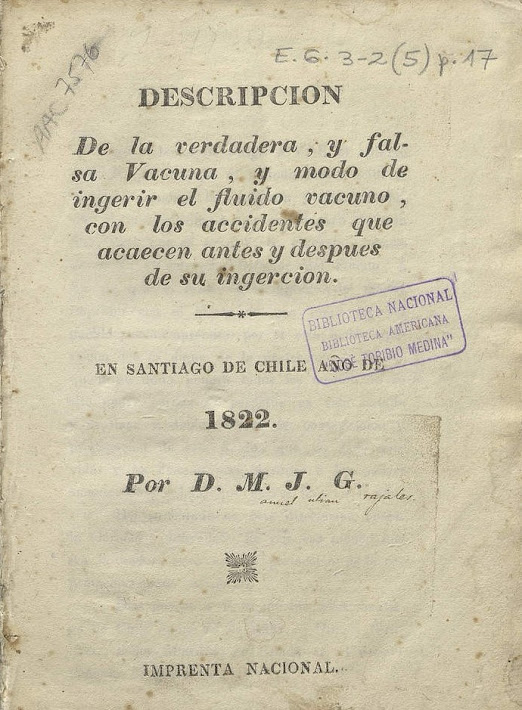

propagando la vacuna a lo largo de la costa del océano Pacífico hasta la

Capitanía General de Chile.

|

Firma autógrafa de Manuel Julián

García-Grajales Gil de la Serna. El cirujano toledano fue incorporado a la Real Expedición como ayudante |

Practicantes y personal de enfermería

Francisco

Pastor Balmis había sido seleccionado por Balmis por estar “muy instruido en

la bacunación por haverla constantemente practicado a mi lado”. Fue la mano

derecha de Balmis en la expedición, al que acompañó prácticamente de principio

a fin. Fue comisionado para hacer una misión a Guatemala la cual fue

desempeñada “con todo acierto” según su tío, aunque las dificultades

habían sido muchas por haber caminado “en un mes mas de 400 leguas” y se

hallaba “convaleciente de su enfermedad”. Rafael Lozano Pérez fue

elegido porque “se ha dedicado a esta nueba inoculación y es cirujano

aprobado”. En señal de agradecimiento por la labor realizada en la REFV,

Salvany solicita al rey que lo distinguiera con los honores de cirujano de

Cámara por reunir mérito suficiente. De igual manera, Salvany solicitó también

para Basilio Bolaños que el rey ”le distinga con los honores de Conserje del

Real Palacio o bien con otra distinción” en agradecimiento a los servicios prestados.

|

Isabel Zendal Gómez. La enfermera coruñesa quedó al cargo del cuidado de los niños vacuníferos. Imagen

idealizada según grabado de Ramón Palmeral (2018) |

Pedro

Ortega, residente en Madrid, se seleccionó por referencias directas de Balmis.

Antonio Pastor Balmis reemplazó a Ángel Crespo, que figuraba en la primera

selección realizada por Balmis, acompañando a su tío durante toda la expedición

americana y filipina. Isabel Zendal Gómez, rectora del hospicio de A Coruña, es

incorporada por Balmis a la expedición como enfermera en el último momento al

comprender la necesidad de contar con una persona experimentada en la atención

de niños expósitos, una condición que era tan necesaria para conseguir el éxito

de tan tamaña y difícil empresa. Balmis quedó tan impresionado por la valía y

buen hacer de Isabel en la atención de estos niños, cuando acude a

seleccionarlos en el orfanato coruñés, que no dudó en solicitar sus servicios

para la REFV.

Contratación

del navío y preparativos iniciales del viaje

Balmis

parte de Madrid el 7 de septiembre de 1803 llegando dos semanas más tarde a A

Coruña. Nada más llegar comienza los preparativos para la contratación del barco,

la provisión de los recursos necesarios y la selección de los niños expósitos

que iban a transportar la vacuna. El encargado

de gestionar el contrato del navío fue Ignacio María Alcíbar, comandante

militar de Marina y juez de Arribadas de Indias. El comandante pide ofertas a

los armadores del puerto coruñés decantándose por la corbeta María Pita, un navío de tres mástiles y de 160 toneladas de peso, propiedad del armador Manuel Díez Tavanera,

firmándose el contrato el día 8 de octubre de 1803. El coste del flete se eleva

a 1.400 pesos fuertes al mes.

|

Puerto y ciudad de A Coruña,

ciudad de donde partió la Real Expedición rumbo a América el día 30 de

noviembre de 1803. Pintura de Mariano Ramón Sánchez (ca. 1795). Patrimonio

Nacional de España |

La

tripulación se contrata el 29 de noviembre. El gobierno del navío queda a cargo

de Pedro del Barco, teniente de fragata de la Real Armada, de 52 años, con

dilatada experiencia en los Correos Marítimos que navegaban en la ruta de las

Indias, de brillante inteligencia, buen desempeño y probada valía. El resto de

la tripulación la forman el segundo piloto Pedro Martín de la Llana, el

contramaestre Joseph Pozo, el guardián Joseph Alburo, el carpintero Vicente Aldao,

el cocinero Gregorio García, el segundo cocinero Francisco del Barco y el

mayordomo Joseph Mosquera. Se contratan además siete marineros: Andrés Pozo,

Antonio Ortega, Joseph Lorenzo, Joseph Chouciño, Rosendo Anido, Álvaro Pozo y

Francisco Lerena; nueve matriculados: Joseph Fontán, Manuel Castiñeira, Joseph Noguerol, Joseph Cortés, Andrés Doriga, Francisco Villaverde, Francisco Varón,

Antonio Vellón y Andrés Andrade; y por último a tres pajes: Joseph Morás,

Fernando Fariña e Ildefonso Pozo. Los componentes de la tripulación son todos

vecinos y residentes en A Coruña. En su contrato se estipula que cobren dos meses por adelantado y viajen con cobertura hospitalaria y salarial en caso de enfermedad,

|

Corbeta María Pita partiendo de

uno de los puertos del Caribe. Grabado realizado por Francisco Pérez (1846).

Litografía de Manini. Biblioteca Nacional de España |

El

número total de tripulantes a bordo se eleva a 58; correspondiendo 27 a

personal de navío, 10 a sanitarios y 21 a niños. Inicialmente se estimó en 22

el número de niños necesario, pero uno de ellos enfermó unos días previos a la

salida del navío. Los niños eran todos expósitos varones, con edades

comprendidas entre 2 y 9 años, de los cuales 12 procedían de la Casa de

Expósitos de A Coruña, 5 de la Inclusa del Hospital Real de Santiago de

Compostela y 4 del Colegio de los Desamparados de Madrid. La nave fue cargada con

porciones de lienzo para las vacunaciones, 2.000 pares de vidrios para mantener

el fluido, una máquina neumática para realizar el vacío, 4 barómetros y 4

termómetros para anotar los cambios meteorológicos, un botiquín con

medicamentos suministrados por la Botica Real, 6 cuadernos para anotaciones y

500 ejemplares de la obra de Moreau de la Sarthe.

|

Circular del ministro Joseph

Antonio Caballero del día 4 de agosto de 1803 dirigida a los gobernadores de

las provincias de Ultramar informando de la naturaleza del proyecto de la Real

Expedición de la vacuna y la relación de miembros que la componen. Archivo

General de Indias, Sevilla |

Antes de zarpar, el rey Carlos IV había enviado un

edicto el 1 de septiembre de 1803 con un conjunto de directivas detalladas a

los virreyes de Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata; a los

capitanes generales de las Islas Canarias, Cuba, Venezuela, Guatemala, Chile y

las Islas Filipinas para que prestaran apoyo y colaboración absolutos a la

empresa, pasando a depender de las autoridades locales los gastos y necesidades

de los expedicionarios; sin embargo, en algunos casos no se produjo la

colaboración debida y, más bien al contrario, se encontraron con su oposición.

La Expedición conjunta (de noviembre de 1803 a mayo

de 1804)

El

30 de noviembre de 1803 zarpa la corbeta María Pita desde el puerto de A Coruña

con dirección a las Islas Canarias. En las actas de Puerto de A Coruña del día

siguiente queda reflejado que “ayer zarpó de este puerto la corbeta María

Pita (…) llevando á su bordo los individuos de la expedición filantrópica

destinada á propagar en América y Filipinas el precioso descubrimiento de la

vacuna. No se ha omitido precaución alguna por parte del Ministerio, promovedor

de una empresa tan importante como gloriosa, para que se produzca pronta y

seguramente todo el bien que desea el Rey y espera la humanidad”. La

primera parada se realiza en Santa Cruz de Tenerife, donde arriban el día 9 de

diciembre de 1803. Nada más llegar se inoculó la vacuna a diez niños de familias notables para que sirviera de

ejemplo al resto de la población. La expedición tuvo una muy buena acogida

contando con la permanente colaboración del comandante general de Canarias, el

marqués de Casa-Cagigal, que emitió edictos para favorecer la vacunación

advirtiendo de su gratuidad y propició la fundación de la Casa de Vacunación.

Esta primera etapa en Canarias sirvió como un ensayo general de la labor

expedicionaria. Una vez que pasaron un mes vacunando a cientos de lugareños en

las siete islas canarias, la misión humanitaria salió del archipiélago el 6 de

enero de 1804 en travesía transatlántica llegando a Puerto Rico el 9 de febrero, donde recibieron una mala acogida por parte del gobernador Ramón de

Castro. Además, la vacuna ya se había introducido en la isla por el médico

Francisco Oller mediante hilas de virus procedente de la colonia danesa de

Saint Thomas que no garantizaba buenos resultados por la deficiente

conservación de la muestra.

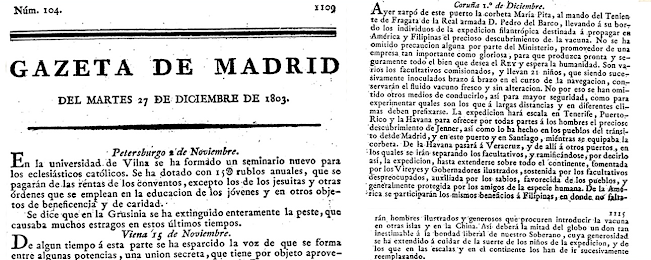

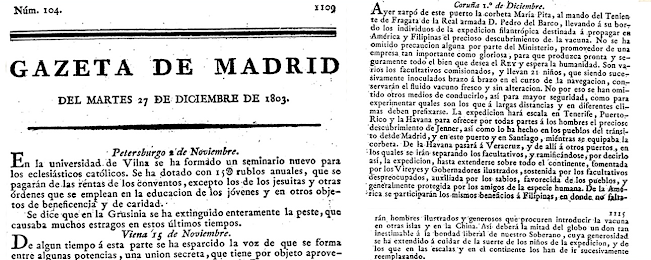

|

Gazeta de Madrid del 27 de

diciembre de 1803 anunciando la partida de la Real Expedición en la corbeta

María Pita desde el puerto de A Coruña en dirección a América |

La

falta de provisión de nuevos niños vacuníferos, y la llegada de dramáticas

noticias sobre la propagación de la viruela en el territorio de Nueva Granada,

hace que Balmis decida salir precipitadamente rumbo a La Guaira, pero las malas

condiciones de navegación les obligan a atracar en Puerto Cabello donde llegan

el 20 de marzo de 1804 para después dirigirse a Caracas. Aquí encuentran un

gran recibimiento por parte del capitán general de Venezuela, lo que motivó

mucho a los miembros de la expedición. En la ciudad de Caracas se crea la

primera Junta de Vacuna del continente americano, cuyo reglamento serviría como

modelo para otras poblaciones. La capital se convirtió en centro difusor de la

vacuna para toda la Capitanía, realizándose misiones a los territorios de Coro,

Puerto Cabello, Ortiz, Santa María de Iripe, Tocuyo, Maracaibo, Cumaná e

incluso a la isla Margarita, llegando a contabilizarse más de 37.000 vacunados

en poco más de un año.

|

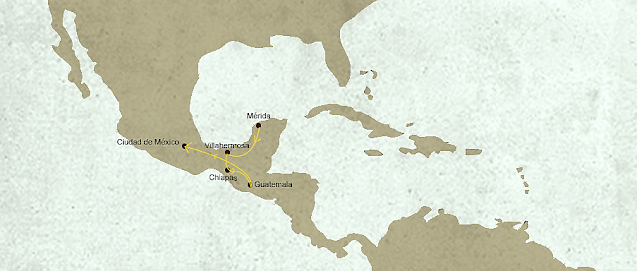

Mapa mostrando los distintos

derroteros seguidos por la Real Expedición |

|

Mapa de la ruta de la expedición

conjunta en dirección a América (de noviembre de 1803 a mayo de 1804). Fuente

https://balmis.org/ |

Encontrándose en Venezuela en mayo de 1804, Balmis decide dividir la misión expedicionaria en dos grupos. Esta decisión se toma por varios motivos. En primer lugar, se van intuyendo las dificultades para conseguir la difusión de la vacuna en el menor tiempo posible debido a las grandes distancias que deben ser recorridas con el agravante de tener que transitar por caminos de difícil acceso, tanto por tierra como por mar. Otro hecho decisivo se debió al fallecimiento del médico de la Real Familia Lorenzo Vergés que había partido de Cádiz comisionado para difundir la vacuna en Nueva Granada donde se estaba produciendo un brote de viruela. De los grupos formados, uno tomaría rumbo a América meridional, desde Cartagena de Indias hasta el sur de Chile, siendo dirigido por Salvany en compañía de Grajales, Lozano, Bolaños y cuatro niños vacuníferos. El otro grupo estaría dirigido por el propio Balmis junto a Robredo, Ortega y sus sobrinos Francisco y Antonio Pastor, que siguió rumbo a América septentrional, desde Caracas hasta Ciudad de México. A este último grupo también quedaría asignada Isabel Zendal que seguirá estando al cuidado de los niños procedentes de A Coruña, incluido su hijo. Después de este fraccionamiento, Balmis ya no volverá a reunirse nunca más con Salvany ni Grajales y, por tanto, dejará de contar para siempre con la compañía de los dos únicos expedicionarios que no habían sido propuestos directamente por él.

La Expedición de Balmis-Robredo (de mayo de 1804 a agosto de 1807)

La expedición dirigida por Balmis embarca en la corbeta María Pita en el puerto de La Guaira el 8 de mayo de 1804 rumbo a La Habana donde llegan el 26 de mayo tras una accidentada travesía. Aquí también se encuentran que la vacuna ya se había introducido por el médico Tomás Romay, quien recibió los elegios de los expedicionarios por su notable labor en la propagación de la vacuna por toda la isla de Cuba. Se crea una Junta de Vacuna para mantener el virus activo recurriendo a la infestación de vacas. Dos años más tarde se había alcanzado una suma de 16.000 vacunados. El 18 de junio parten en dirección al Yucatán con un joven tamborcito del regimiento de Cuba y tres esclavas negras como portadores del virus al no poder conseguir niños para esta finalidad. Desembarcan en el puerto de Sisal después de siete días de penosa navegación donde también enferman varios miembros de la tripulación. Son bien recibidos por el gobernador de Mérida, Benito Pérez, que se desplaza personalmente hasta Sisal para darles la bienvenida.

|

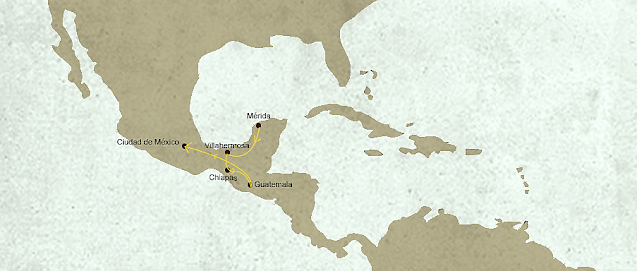

Mapa de la ruta de la expedición

de Balmis y Robredo en América septentrional (de mayo de 1804 a agosto de

1807). Fuente https://balmis.org/ |

Los

expedicionarios se trasladan luego a Mérida, donde llegan el 29 de

junio, comenzando con las vacunaciones de forma inmediata con el fuerte apoyo de

las autoridades locales. Se establece una nueva Junta de Vacuna. Encontrándose

en esta ciudad, Balmis comisiona a su sobrino Francisco Pastor para que difunda

la vacuna por la Capitanía General de Guatemala. Se hacen campañas de

vacunación en Mérida, Villahermosa de Tabasco, Ciudad Real de Chiapas y

Guatemala. Queda fundada otra Junta de Vacuna para seguir con las vacunaciones

hacia Nicaragua. Desde Sisal, el grupo de Balmis toma rumbo hacia Veracruz el

día 19 de julio tardando cinco días en llegar. Una vez más, comprueban que aquí

también la vacuna ya había comenzado a ser introducida.

|

Mapa de la ruta de la expedición

regional de Francisco Pastor en América septentrional. Fuente

https://balmis.org/ |

En

Veracruz se dan por finalizados los servicios prestados a la expedición por la

corbeta María Pita. El día 8 de agosto de 1804 partirá desde esa ciudad

con retorno a A Coruña. El navío se vio obligado a hacer una escala en La

Habana durante más de dos meses para la atención médica de José Mosquera,

mayordomo de raciones de la corbeta. De nuevo, parten de La Habana el 23 de

octubre con una tripulación formada por 26 hombres. Después de una

larga travesía de 76 días llena de dificultades, con temporales e incluso con

el abordaje de un navío corsario inglés, llegan a A Coruña el día 6 de enero de 1805.

A su llegada a España, Pedro del Barco fue ascendido a teniente de navío de la

Real Armada y se le concedió una pensión vitalicia de 300 pesos en recompensa

por su contribución a la propagación de la vacuna en América.

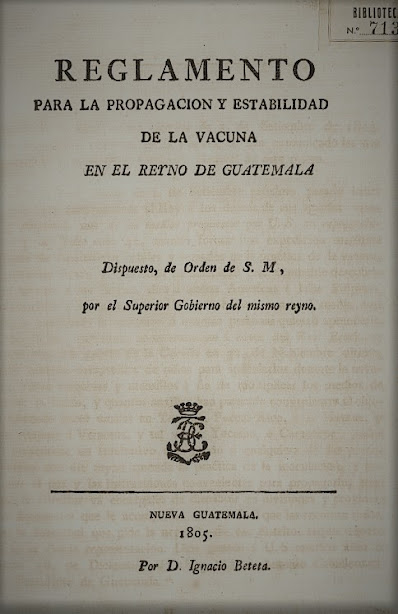

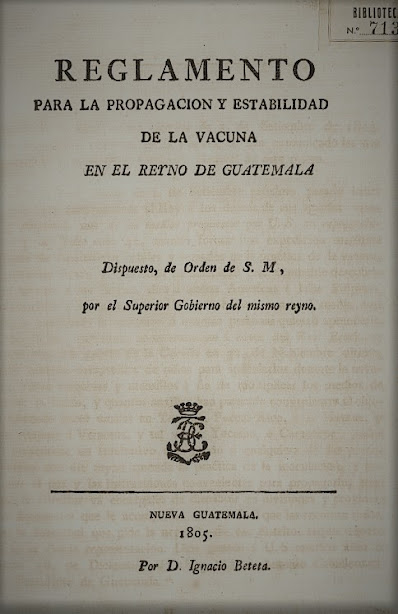

|

Carátula del “Reglamento para la propagación y estabilidad de la vacuna en el Reino de Guatemala” de 1805. Los reglamentos eran elaborados para las Juntas de Vacuna y tenían la finalidad de indicar los principios organizativos prácticos necesarios para garantizar la continuidad a las actividades vacunales tras la partida de la comitiva de la Real Expedición

|

Mientras tanto, la expedición de Balmis inicia su traslado por vía terrestre hasta la capital de Nueva España donde se reencontrará con Francisco Pastor. Nuevamente se produjo el problema de lograr niños para dar continuidad a los pases de la vacuna. En esta ocasión se tuvo que recurrir a personal de tropa. Salen de Veracruz el 1 de agosto de 1804 llegando ocho días más tarde a Ciudad de México, un lugar en que el cirujano alicantino había trabajado varios años y se le tenía en gran estima. Isabel Zendal y los niños vacuníferos quedan instalados en el hospicio de la capital mexicana. La misión en Nueva España estuvo dificultada en todo momento por la falta de colaboración del virrey José de Iturrigaray, quien incluso estaba implicado en una red de comercialización de la vacuna en colaboración con el médico García de Arboleya. Esta actitud contrasta con la ayuda que les prestan las autoridades religiosas del virreinato. A pesar del virrey, los miembros de la expedición siguieron vacunando por todo el territorio del norte novohispano. El 20 de septiembre se dirigen a Puebla de los Ángeles donde el gobernador, obispo y otras autoridades le dispensan una buena acogida pudiendo vacunar a más de 11.000 personas. Robredo se desplaza comisionado hacia Celaya donde tiene un buen recibimiento como asimismo en Zacatecas, Valladolid, San Luis de Potosí, Durango y Guadalajara. Se crean varias Juntas de Vacuna para su posterior distribución en sucesivas expediciones hacia el norte consiguiendo llegar hasta Chihuahua, Sonora y Texas.

|

Mapa de la ruta de la expedición

regional de Robredo en Nueva España. Fuente https://balmis.org/ |

Después

de cumplir sus objetivos en Nuevo México, la expedición de Balmis se volvió a

reunir el 30 de diciembre de 1804 para iniciar los preparativos para la

travesía del océano Pacífico en dirección a Filipinas. De nuevo, no tendrán la

debida colaboración por parte del virrey Iturrigaray para organizar la

logística del viaje. Balmis trasmitirá sus quejas al Reino que acabarán con la

destitución del virrey, agravado por el hecho de su connivencia con los

insurgentes independentistas. A pesar de las dificultades, el 7 de febrero de

1805 la expedición parte desde Acapulco rumbo a Filipinas a bordo de la fragata

Magallanes con un grupo de 26 niños vacuníferos mejicanos quienes

—excepto tres expósitos— eran hijos de familias estructuradas. A su cuidado

también viaja Isabel Zendal. Su hijo queda en la ciudad mejicana de Puebla de

los Ángeles a cargo del obispo González del Campillo. En

esta ocasión también acompaña a la expedición Ángel Crespo, un hombre de

confianza de Balmis que hacía las funciones de secretario, encargado de la correspondencia y quizá de llevar

el diario de la misma.

|

Mapa de la ruta de la expedición

de Balmis y Robledo en dirección a Filipinas y ruta del regreso de Balmis a

España. Fuente https://balmis.org/ |

Después

de un viaje accidentado de 67 días de navegación, con enfrentamientos

constantes de Balmis con el capitán de la fragata por las malas condiciones y

servicios del navío, llegan a Manila el 15 de abril de 1805. En este

archipiélago se había intentado introducir con anterioridad la vacuna por

buques de la Compañía de Indias, pero siempre con resultados negativos. La

expedición también se encontró con alguna dificultad de colaboración de las

autoridades, pero gracias a su perseverancia y a la ayuda de autoridades de

menor rango y de la Iglesia consiguieron vacunar a 9.000 personas en menos de

cuatro meses. Balmis comisionó a Antonio Pastor y Pedro Ortega para llevar la

vacuna a las islas de Misamis, Zamboanga, Cebú y Mindanao. Al igual de lo ocurrido en México, Isabel se instaló en el

hospicio de Manila y allí estuvo al cuidado de los niños mexicanos

participantes en la misión. Se redactó un Reglamento y se creó una Junta

Central de Vacuna para planificar la extensión mayor posible de vacunación en

un territorio con gran complejidad geográfica. Durante la misión fallecería el

enfermero Pedro Ortega. Balmis, con problemas de salud por una grave disentería

que padecía desde hacia algún tiempo, decide su prematuro regreso a España

siguiendo la ruta del océano Índico para aprovechar la difusión de la vacuna en

China, ya que aún no se había distribuido en ese territorio. Los

expedicionarios que permanecen en Filipinas, ahora bajo la dirección de

Robredo, seguirán durante otros dos años más en Filipinas llegando a vacunar a

más de 20.000 personas. Conseguidos los objetivos propuestos partirán de Manila

el día 19 de abril de 1807, de nuevo en el navío Magallanes, con destino

a Acapulco donde llegan el día 14 de agosto para terminar de conformar la

infraestructura de vacunaciones en Nueva España, según instrucciones dadas por

el propio Balmis, dando por finalizado el proyecto expedicionario a finales de octubre de 1807.

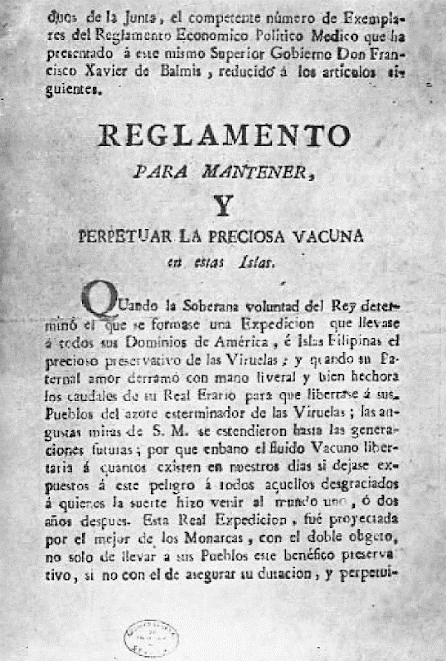

|

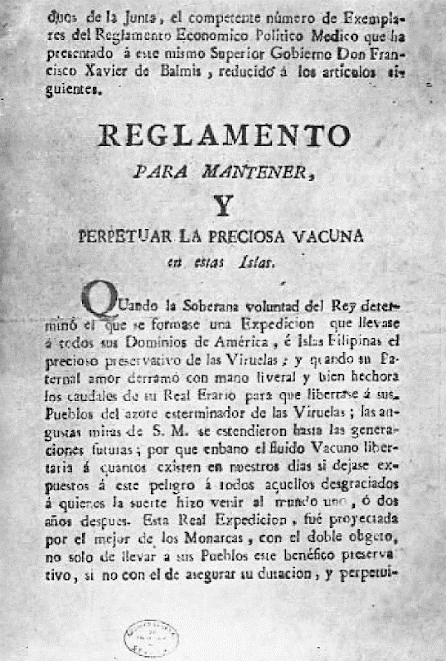

Carátula del “Reglamento para

mantener y perpetuar la preciosa vacuna en estas islas” editado en Manila

en 1809 para uso en la Juntas de Vacuna en Filipinas. Archivo General de

Indias, Sevilla |

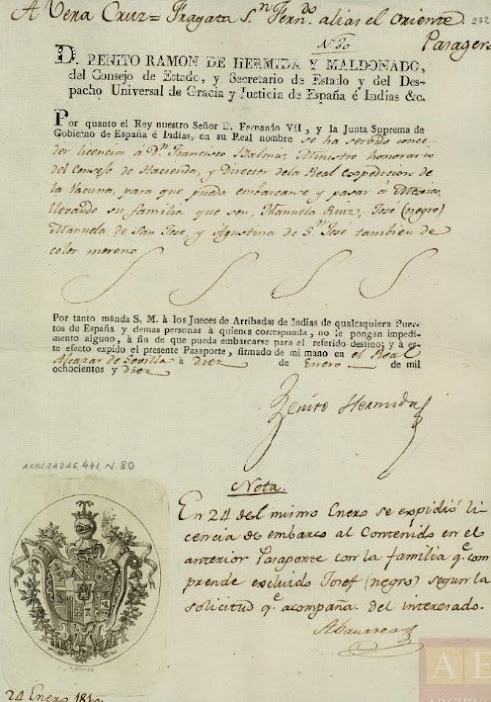

El

cirujano alicantino, por su parte, en compañía de tres niños vacuníferos, había

partido con anterioridad el 3 de septiembre de 1805 desde Filipinas en

dirección a Macao a bordo de la fragata Diligencia, que sufrió muchos

daños a consecuencia de un tifón. La expedición difunde la vacuna por la

entonces colonia portuguesa y también por la provincia china de Cantón. Los

colonos ingleses aprovecharon la ocasión para propagar la vacuna por el resto

de China a través de la Compañía de Indias, lo que provocó el reconocimiento

del pueblo chino. Mientras tanto, Balmis se encontraba con grandes dificultades

económicas para continuar el viaje, pero finalmente consiguió un préstamo de 2.500

pesos que recibió de un agente de la Real Compañía Filipina de Cantón, que

posteriormente le serían reembolsados por la Corona española. El 7 de febrero

de 1806 parte de Macao con rumbo a España en el navío portugués Bom Jesus de

Alem. En el mes de junio a su paso por la isla de Santa Elena, entonces

territorio británico de ultramar, aprovecha para vacunar a la población

teniendo que vencer la oposición inicial del gobernador Robert Patton. El 14 de

agosto de 1806 recala en Lisboa y, poco más tarde, el 7 de septiembre, es

recibido por el rey Carlos IV en su palacio de San Ildefonso, donde lo colmó de

honores y felicitaciones nombrándole cirujano de Cámara e Inspector General de

la Vacuna en España y sus Indias. Además, Balmis hace la entrega al Real Jardín

Botánico de una importante remesa de plantas asiáticas y abundante información

escrita sobre botánica china.

La

Expedición de Salvany-Grajales (de mayo de 1804 a mayo de 1812)

Por

su parte, la expedición del grupo de Salvany estuvo llena de penalidades y

obstáculos. Salen de La Guaira el 8 de mayo de 1804 a bordo del bergantín San

Luis en dirección a Cartagena de Indias. Al quinto día de navegación el

buque encalló en la boca del Río Magdalena, cerca de la ciudad de Barranquilla,

viéndose obligados a desembarcar en una playa desierta. No hubo víctimas

mortales, aunque Salvany pierde la visión del ojo izquierdo durante el

incidente. Las pérdidas materiales van a ser cuantiosas, sobre todo en lo

referente a recursos utilizados para las vacunaciones. En esta situación se

verán obligados a continuar el viaje hacia Cartagena atravesando el desierto y

las ciénagas de Santa María lo que, además de las incomodidades que suponía,

representaba un retraso sobre los planes previstos. Al llegar a Cartagena de

Indias contaron con el total apoyo de autoridades y ayuda económica del

Consulado por lo que consiguieron vacunar a unas 2.000 personas. En esta ciudad

se estableció una Junta Central de Vacuna desde donde se extendería la

vacunación hacia Panamá, Portobello y Buenos Aires, territorios en donde se

crearon nuevas Juntas Subalternas.

El

24 de junio de 1804, Salvany decide emprender de nuevo el viaje en dirección a

Santa Fe de Bogotá, para lo cual logra un grupo de diez niños que los

acompañarían como portadores de la vacuna. Se decide hacer el trayecto mediante

unas pequeñas embarcaciones, llamadas champanes, para navegar a través del río

Magdalena. Aún a sabiendas del riesgo con este medio de transporte, estimaban

que un desplazamiento por tierra sería un riesgo mucho mayor. Al llegar a

Ocaña, Salvany se da cuenta de la enorme extensión del terreno que han de

cubrir en su expedición para difundir la vacuna por lo que toma la decisión de

subdividirse en dos grupos de dos componentes cada uno para poder así abarcar

una zona mayor para la expansión de la vacuna en menos tiempo.

|

Mapa de la ruta de la expedición

de Salvany y Grajales (de mayo de 1804 a mayo de 1812). Fuente

https://balmis.org/ |

Un

grupo, formado por Salvany y Bolaños, seguirán la ruta de la cordillera pasando

por Nares y la Villa de Honda. En esta ciudad Salvany tuvo que guardar reposo

por reactivación de sus problemas de salud, agravados en el ascenso de los

Andes. El virrey de Nueva Granada preocupado por su enfermedad, y por el

posible retraso que suponía para la misión, envió a un facultativo para

prestarle asistencia. Una vez repuesto pudo continuar la ruta. El otro grupo,

formado por Grajales y Lozano, recorre el valle de Cúcuta pasando por Pamplona,

San Gil, Socorro y Vélez. El 17 de diciembre de 1804, Salvany se encontró con

Grajales en Santa Fe de Bogotá. La expedición contó con la colaboración del

virrey neogranadino, las autoridades eclesiásticas y los párrocos, estimándose

que en febrero de 1805 había 50.000 vacunados. Con el apoyo del virrey Antonio

José Amar se publica el “Reglamento para la conservación de la Vacuna en el

Virreinato de Santa Fe”, que dicta normas para el funcionamiento de las

Juntas de Vacuna en las principales ciudades del virreinato. Se instaura en

esta ciudad una Junta de Vacuna y además la primera Junta de Sanidad que

abarcaba otras funciones más amplias en el ámbito de la salud pública.

El

8 de marzo abandonan Santa Fe rumbo al virreinato peruano, el grupo se divide

de nuevo en dos al objeto de seguir rutas diferentes. Grajales y Bolaños

atraviesan las montañas del Quindío, por la ciudad de Neiva y La Plata. Salvany

y Lozano transitan por las ciudades de Ibagué, Cartago, Truxillo, Llano Grande,

Provincia de Choco y Real de Minas de Quilichas. El 27 de mayo de 1805 ambos

grupos se encuentran en Popayán siendo su próximo destino Quito, que se hallaba

afectada por una epidemia de viruela. Salvany y Lozano se dirigen por la sierra

pasando por Pasto, Tulcán, Herradura, Ibarra, Otavalo y Cayambe. Grajales y

Bolaños, en cambio, van por la costa pasando por Tumaco, La Tola, Jipijapa y

Guayaquil. Esta expedición tuvo problemas para realizar su labor debido a la

presencia de piratas ingleses en la isla de Gorgona y en la punta de la isla de

Santa Elena. El grupo de Salvany llega a Quito el 16 de julio de 1805 volviendo

a tomar contacto con Grajales. En esta ciudad también van a tener una calurosa

acogida tanto por la población como por las autoridades locales. Van a

prolongar su estancia durante unos dos meses debido al contratiempo del robo de

dinero y equipaje que fueron objeto y por la necesidad de realizar diversos

trámites administrativos. No obstante, este tiempo permite a Salvany recuperar

su salud nuevamente quebrantada.

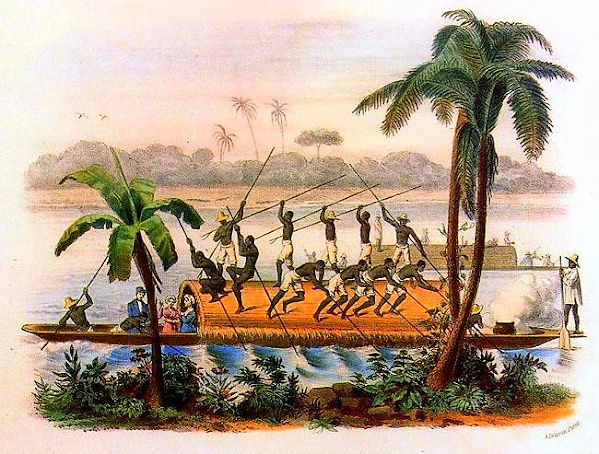

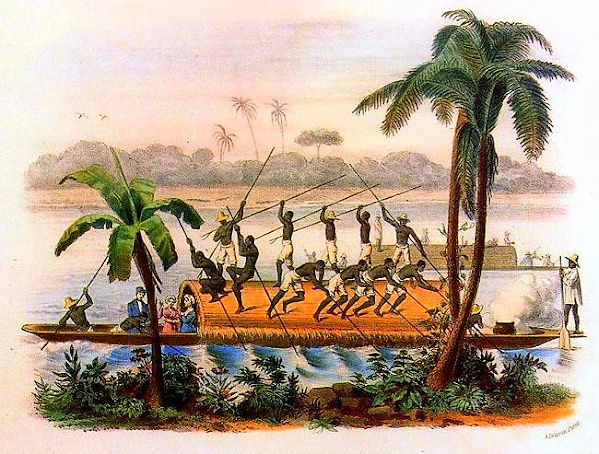

|

Salvany para dirigirse a Santa Fe

de Bogotá decide navegar por el río Magdalena en unas frágiles embarcaciones

utilizadas por los nativos llamadas champanes. Grabado de un champán realizado por Ramón Torres Méndez

(1860) |

Pasados

dos meses en Quito salen en dirección a Lima donde se había desencadenado un

brote de viruela. De camino por la cordillera andina pasarán por Latacunga,

Ambato, Ríobamba, Cuenca, Cumbe, Nabón, Oña, Loja, Gonzanamá, Piura y

Lambayeque. En esta última ciudad fueron rechazados y la población rehusó la

vacuna acusando los indígenas a los expedicionarios de anticristos. Salvany

comisiona al religioso bethelemita fray Tomás de las Angustias, presidente del

Hospital de Belem de Lambayeque, para que recorra los territorios próximos y

venza la desconfianza inicial hacia la vacunación. Para continuar su marcha en

dirección a Lima, Salvany necesita contar con un número mayor de niños por lo

que incorpora a la misión a Fray Lorenzo Justiniano con el encargo del cuidado

de estos niños.

La

expedición continúa su desarrollo pasando por las poblaciones de Reque, Chepén,

Chota y Cajamarca hasta llegar a Trujillo, lugares que estaban amenazados por

una epidemia de viruela. En su camino hacia Chepén, los portadores, arrieros y

guías les abandonan en una zona inhóspita y totalmente desconocida para ellos,

debiendo vagabundear sin orientación durante algún tiempo y con unos niños

atemorizados. Salvany intentará entrar en contacto con Grajales, cuya pista ha

perdido, comisionando al practicante Lozano para que propague la vacuna e

intente frenar el contagio por la región de Chachapoyas y por las ciudades de

Cajamarquilla y Guarochiri. En mayo de 1806, el grupo de Salvany llega a Lima,

después de atravesar los Andes con fuertes lluvias y nevadas, y donde se

reunirá nuevamente con Grajales y Bolaños.

|

El virrey de Nueva Granada José

Amar y Borbón Arguedas prestó una total colaboración para el éxito de la misión

vacunal del grupo de Salvany en los territorios de su virreinato. Retrato

del virrey depositado en el Museo Nacional de Colombia, Bogotá |

Al

llegar a Lima, los expedicionarios se encontraron una ciudad desolada por la

epidemia, pero tuvieron un buen recibimiento lo que facilitó un rápido proceso

de vacunación. No obstante, para disgusto de Salvany, se encontraron con la

desagradable noticia de que la vacuna estaba siendo comercializada en forma de

placas de vidrio selladas traídas desde Buenos Aires procedente de virus

portados por esclavos negros desde Brasil. El miedo a la enfermedad era tan

grande que se pagaban sumas altísimas para vacunarse. Salvany decepcionado ante

esta situación decide abandonar temporalmente las vacunaciones en masa

delegando las operaciones en los médicos locales. Para evitar el enfrentamiento

se dotó de sueldos a los cargos de la Junta de Vacuna que hasta ese momento

solo habían sido honoríficos. Mientras tanto, Salvany invierte el tiempo

vinculándose a la Universidad de San Marcos y dedicándose a la elaboración de

un reglamento para todo el Virreinato de Perú que permitiese organizar las

campañas de vacunación de una forma coordinada y común desde los poderes

públicos. Asimismo, propone a la Secretaría de Estado la creación de una plaza

de Inspector de Vacuna, que estaría encargado de visitar cada tres años uno de

los tres virreinatos (Nueva Granada, Perú y Río de la Plata) debiendo estar

informado por las Juntas Centrales de Vacuna cada bimestre de todas sus operaciones.

Una

vez reconducida la situación en Lima, Salvany decide continuar con la

expedición volviendo a dividirla en dos grupos que tomarían direcciones

diferentes y, sin saberlo, ya no volverían a encontrarse más. Grajales se

dirige a Cuzco y después pone rumbo marítimo hacia la Capitanía General de

Chile desde el puerto de El Callao. Por su parte, Salvany va en dirección a

Arequipa, situada en plena sierra de los Andes, llegando el 8 de diciembre de

1807. Las condiciones inclementes del recorrido, el frío y la altitud agravan

los problemas respiratorios del cirujano catalán de forma que, a pesar de que

el trayecto a recorrer es relativamente corto, tarda más de dos meses en llegar

a Arequipa. Con gran deterioro de su salud se ve obligado a guardar un tiempo

de reposo en esta ciudad.

|

El grupo de Salvany transitó por

difíciles pasajes a través de la cordillera andina lo que le costó un importante

quebranto en su delicada salud. Grabado de la falda occidental de la

cordillera de los Andes realizado por Brambilia |

Ya

recuperado, Salvany decide continuar la misión en dirección a La Paz.

Nuevamente debe atravesar la cordillera andina siguiendo un itinerario que se

hace insoportable para su maltrecha salud debiendo emplear un tiempo de 16

meses en hacer un recorrido de apenas unas semanas. Llega a La Paz el 1 de

abril de 1809 con una salud muy deteriorada. Con solo un par de semanas de

descanso, un nuevo proyecto vuelve a ilusionarle para llevar la vacuna a las

provincias de Mojos y Chiquitos, poblaciones en las que se padecían frecuentes

epidemias de viruela. Se dirige a estas localidades en otro largo y penoso

viaje que también tendrá una duración excesiva de 13 meses hasta llegar a

Cochabamba. Será en esta ciudad donde Salvany, exhausto y gravemente enfermo,

fallece el 21 de julio de 1810 a la temprana edad de 36

años. La misión iniciada por Salvany debe ser completada por el médico

militar Santiago Granado. Por su parte, Grajales y Bolaños continúan con su

ruta expedicionaria durante dos años más para propagar la vacuna por los