El tratamiento instrumental y

quirúrgico de las enfermedades urológicas, hasta la segunda mitad del siglo

XVIII, estaba casi por completo en manos de cirujanos empíricos, llamados

también romancistas por su desconocimiento de la lengua latina, quienes, a

pesar de no tener ninguna formación académica, solían estar dotados de una gran

habilidad. Los padecimientos urológicos que atendían comprendían las

disfunciones de la micción y la retención de orina ocasionadas por la litiasis

vesical, la estenosis de uretra o por la hipertrofia prostática.

Los cirujanos empíricos aprendían

su oficio de forma artesanal por transmisión directa desde sus instructores o

maestros, en que no pocas veces actuaban como tales sus propios padres u otros

parientes, precisando completar un período de tiempo variable como ayudantes de

los mismos. Los empíricos especializados en patología urogenital tenían como

práctica más habitual el tratamiento del mal de retención de orina que

resolvían mediante el sondaje evacuador y la dilatación de la uretra usando

diverso instrumental como sondas, juncos, hilos metálicos o bujías. También

ejercían la práctica de la talla vesical para la extracción de cálculos de la

vejiga. Esta técnica, de mayor complejidad y no exenta de graves

complicaciones, tenía un uso más restringido y su ejecución solamente estaba al

alcance de unos pocos empíricos, a los que se conocía con el nombre de

tallistas o litotomistas.

Debido a la gran frecuencia de estas dolencias entre la población, los monarcas de la Casa de Austria mostraron preocupación constante para que existiese un número suficiente de cirujanos prácticos en todos los rincones del Reino para la atención de estos enfermos. Durante el siglo XVI, y buena parte del siglo XVII, los reyes dictaron pragmáticas para regular convenientemente las actuaciones de estos empíricos. Se pretendía, además, la adecuada formación de nuevos cirujanos en el dominio de estas técnicas por lo que se dispuso que especialistas de reconocido prestigio se desplazaran por todo el territorio para su enseñanza. En los contratos se establecían unos honorarios de alta cuantía, similares o mejores a los asignados para los cirujanos de cámara, y también se fijaba el tiempo necesario de estancia para cada empresa con el objetivo de que transmitiesen sus conocimientos a los que se iniciaban o querían perfeccionarse en estos procedimientos.

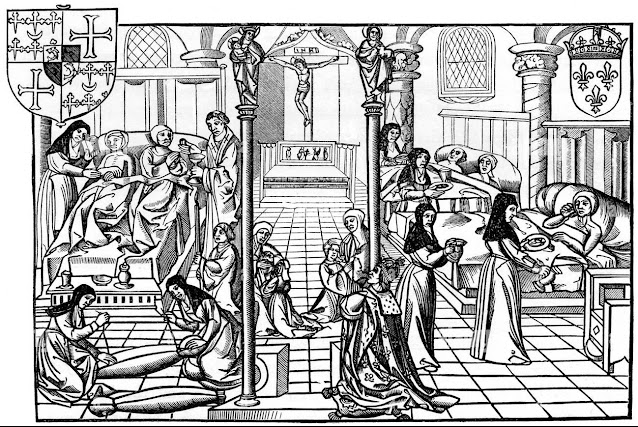

|

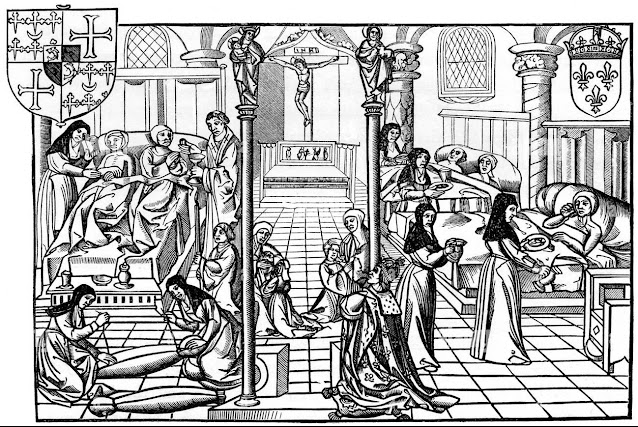

Sala con cirujanos realizando

distintos procedimientos quirúrgicos. Grabado de una obra médica publicada

en 1588, Facultad de Medicina de París |

En este contexto se desplazó a Galicia,

a mitad del siglo XVI, el doctor Romano, cirujano romancista con sólida

formación en el tratamiento del mal de retención de orina y que era

conocedor de un novedoso tratamiento para las carnosidades y callos

de la uretra consistente en la dilatación de la estrechez uretral mediante el

uso de unas bujías de cera, conveniente reforzadas y ocasionalmente impregnadas

de sustancias cáusticas, que recibían el nombre de candelas o candelillas.

Visitas

del doctor Romano a Galicia

Se tiene constancia al menos de dos

visitas del doctor Romano a Galicia, en 1565 a Santiago de Compostela y en 1566

a Mondoñedo.

Visita a Santiago de Compostela

El 17 de noviembre de 1565 se

presenta en el consistorio del concejo de Santiago una carta sobre una

resolución de Cortes en nombre del rey Felipe II, firmada por el doctor Agreda y Gonzalo de Hoces, que va dirigida al

concejo santiagués con fecha del 1 de marzo de ese mismo año, en donde se

informa para la conveniente recepción, en aquella ciudad y otras del Reino de

Galicia, de Diego Díaz, más conocido como el doctor Romano, cirujano empírico de

fama reconocida y amplia experiencia especializado en la cura e instrucción del

mal de retención de orina.

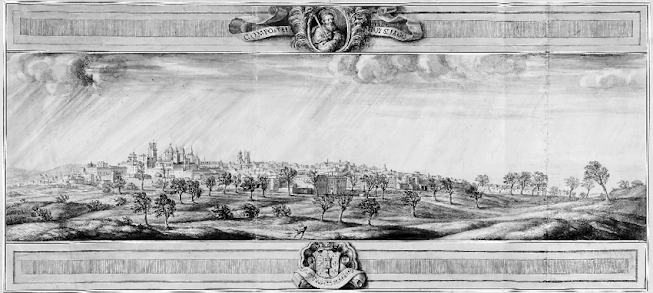

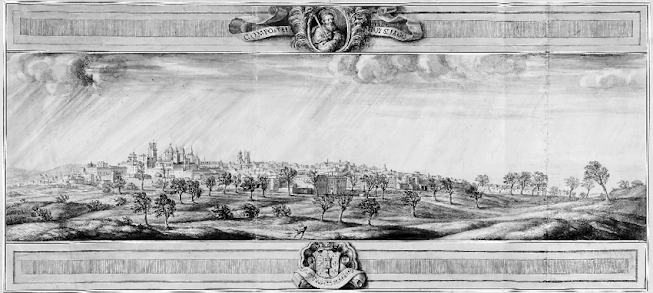

|

Vista panorámica de Santiago de

Compostela en 1669 dibujada por Pier Maria Baldi durante un viaje realizado por

España y Portugal por Cosme III de Medici (Consorcio de Santiago) |

En la carta se hace mención

explícita de este deseo real, por cuanto “el Reino estando junto en Cortes

tomó cierto asiento y concierto con el Doctor Romano, cirujano, para que curase

en estos Reinos la enfermedad de retención de orina y avezase el arte e cura

della a los médicos y cirujanos que los Ayuntamientos de las cibdades y villas

le declarasen, sin les llevar por ello cosa alguna, y que a los pobres que

ubiese de la dha enfermedad les curase de balde y a los otros les llebase una

moderada paga y satisfacción por ello como vuestras mercedes lo podrán ber por

el asiento que el Reino tomó con él e por la ynstrucción que dello le dio... y

en las Cortes que Su Majestad mandó celebrar en esta villa de Madrid el Reino

acordó que el dicho Doctor Romano visitase el Reino de Galicia e curase en él

conforme a su ynstrucción los enfermos que ubiese de la dicha enfermedad y

abezase la dicha arte e cura e las melecinas e ynstrucción con que la cura, a

los médicos e ciruxanos que los Ayuntamientos de los pueblos que visitare le

declarasen, como es obligado por su asiento e ynstrucción que lleva”. Como

vemos se pretende el doble objetivo de que el doctor Romano atienda a los

enfermos que padezcan la enfermedad, pero además también que pueda instruir a

todos aquellos que estén interesados en el tratamiento de estas dolencias. La

resolución no descuida que todo este proceso se desarrolle de forma altruista,

no haciendo pagar honorarios a los enfermos atendidos, excepto pequeñas

cuantías a los que tengan medios económicos suficientes, y tampoco será

necesario que los cirujanos instruidos precisen pagar por su aprendizaje.

En la carta queda bien claro la

reputación y experiencia del doctor Romano “porque ha besitado las diez y

ocho cibdades e villas que tienen voto a Cortes y echo con ellas las

diligencias que era obligado”. Se tiene referencia de que en 1564, el año

previo a su llegada a Santiago, fue llamado a Valencia donde “los jurados y

el síndico de Valencia, en abril de 1564, acuerdan pagar a don Diego Díaz,

trescientas libras para que resida en la ciudad cuatro meses enseñando públicamente

a todas aquellas personas de la ciudad y reino que quieran saber la forma y

manera que tiene adoptada tanto por práctica como por teórica en curar las

carnosidades que se desarrollan en la orina y leer en el hospital general de la

presente ciudad”. El cirujano valenciano Miguel de Leriza, en su libro Tratado

del modo de curar las carnosidades y callos de la vía de la orina,

publicado en Valencia en 1597, señala que “el Doctor Romano enseñó dicha

cura y curó a muchos en esta ciudad de Valencia, lo qual nunca dexé yo de

seguir, por ser una cura tan nueva, y de tanta industria, hasta ir a testificar

por él a los jurados de esta ciudad”. Al año siguiente de su estancia en

Santiago pasa por Mondoñedo y las Cortes también le ordenan desplazarse a las

ciudades de Córdoba y Jaén, por petición propia de estas poblaciones, para la

cura e instrucción de la enfermedad.

|

Encabezado de la carta dirigida al concejo de Santiago de Compostela con fecha del 1 de marzo

de 1565 sobre una resolución de Cortes en nombre del rey Felipe II instando la

recepción en dicha ciudad del doctor Romano para la cura e instrucción de la

enfermedad del mal de retención de orina |

Siguiendo con la carta presentada

en el concejo santiagués, se indica explícitamente que se haga la difusión

necesaria de la llegada del doctor Romano para conocimiento de los interesados

en instruirse en tales artes y los enfermos afectos de la enfermedad “pues

la obra es tan buena, vuestras mercedes provean que el primero o segundo día que

llegare le nombren los médicos e ciruxanos que a de abezar la dha arte e cura e

que se publique para que los que tuvieren la dicha enfermedad en su comarca y

partido, se bengan a curar con él conforme a la dicha instrucción ... y porque

somos informados que demás de los médicos que hay en esa cibdad, ay en algunas

villas y lugares de su obispado otros muchos, mandarán vras. mds. abísalles que

para los días que les fuere señalado por el dho Doctor rromano, vengan a esa

cibdad oyr, leer y aprender la dha arte que así es obligado a leer y aprender

la dha ynstrucción, para que todos los que quisieren aprender lo puedan hazer”.

Para dar cumplimiento a estas

instrucciones reales, el concejo mandó anunciar y pregonar esta resolución de

las Cortes y transmitirla a las ciudades de A Coruña y Betanzos y a la villa de

Noia y demás puertos y lugares de la comarca de Santiago. El primero en acudir

al llamamiento fue Juan Tomás, licenciado y médico de Santiago, presentándose

seguidamente Jerónimo Gutiérrez, licenciado de Noia; Pedro Sánchez de Ayllón,

cirujano de Muros; Alonso Romero, maestro de Santiago; Antonio de Nis,

licenciado y médico de Pontevedra; y Viana, bachiller y cirujano de Ribadavia.

Todos ellos recibieron la instrucción directamente del doctor Romano, convirtiéndose

así en sus primeros discípulos en Galicia quienes, a buen seguro, quedarían en

condiciones de resolver con solvencia estas dolencias y serían, a su vez,

maestros en la formación de nuevas generaciones de empíricos especialistas en

el tratamiento del mal de retención de orina.

|

Fachada del Hospital Real de

Santiago de Compostela fundado por los Reyes Católicos en 1501 para dar cobijo

a los enfermos y peregrinos que acudían a rendir culto al apóstol Santiago |

En la carta se manifiesta el deseo

de que, al finalizar la estancia del doctor Romano, se facilite una memoria

detallada de la labor por él realizada porque al “dársele testimonio de las

curas que hiciese o de los médicos y cirujanos que abezase, para que acá se le

pague y libre su salario y mandarle aí despachar con toda la brevedad, pues ba

a hazer tan buena obra, porque si dentro de dos días que llegare no se le diere

rrecado, él auía cumplido por lo que toca a esa cibdad con tomar testimonio

dello”. El conocimiento real de las actividades realizadas servía, además

de para ejercer un control sobre el cumplimiento de los fines que se

perseguían, el de poder establecer la cuantía de los honorarios según los

acuerdos a los que se había llegado.

Después de una estancia de dos meses

y medio en la ciudad del apóstol, el doctor Romano da por terminado el

desempeño de su especial cometido procediendo a la celebración de la prevenida

manifestación, bajo juramento, de los médicos y cirujanos a quienes había

instruido. La fórmula elegida fue un “juramento sobre una señal de la cruz,

que él curará a los pobres de balde, y que después que le enseñare el dotor

Romano el dho arte, él lo enseñaría a las personas que los dichos señores le

fuere señalado, sin llevar cosa alguna”. Finalmente se mandó despachar los

correspondientes testimonios para que cada uno lo presentase ante su respectivo

concejo, cumpliendo el mandamiento real de que “se lo manden dar por

testimonio para que conste al rreino las diligencias que ha hecho”.

|

Referencia al doctor Romano en la

misiva de las Cortes del Reino dirigida al concejo de Santiago de Compostela en

1565 firmada por el doctor Agreda, miembro del Consejo del

rey Felipe II, y Gonzalo de Hoces |

Los honorarios de las actividades

profesionales del especialista, y los gastos ocasionados por el desplazamiento,

eran abonados directamente por la tesorería real, sin embargo, el ayuntamiento

de la ciudad visitada debía correr con todos los gastos que ocasionaba su

estancia. En este sentido, el concejo santiagués no quiere regatear ningún

esfuerzo para que la estancia del doctor Romano en la ciudad sea los más

placentera posible encargando expresamente al procurador general, Diego Romero,

que “tenga quenta de saber si el dicho doctor Romano tiene buena posada para

poder leer la dha medicina, y no la teniendo se la busque y pague a costa de la

ciudad, y queriendo estar en la que está, se la pague”. El concejo acuerda,

el 29 de enero de 1566, librar la cantidad de setenta y cinco reales “por

razón que se le mandaron dar para pagar la posada de dos meses y medio que

estuvo en esta ciudad, a real cada día en que fue concertado su persona,

criados y cabalgaduras”.

Visita a Mondoñedo

La visita del doctor Romano a la

ciudad de Mondoñedo también está ampliamente documentada. Su llegada se produce

el día 30 de mayo de 1566, posiblemente después de haber estado en Santiago de

Compostela y antes de su partida a Córdoba. El instructor real se presenta en

el concejo con una carta firmada por el doctor Agreda, miembro

del Consejo de su majestad, y por Gonzalo de Hoces donde se dan

instrucciones “sobre el curar de retençion de horin juntamente con el

conçierto que el reyno tomo con el y una hestraçion de lo que estaba obligado a

cumplir” para que el doctor Romano pueda atender a todos los súbitos que

estén afectos de la enfermedad del mal de retención de orina y, además,

pueda instruir a todos los interesados en el método terapéutico de la

cateterización de la uretra con el uso de candelillas.

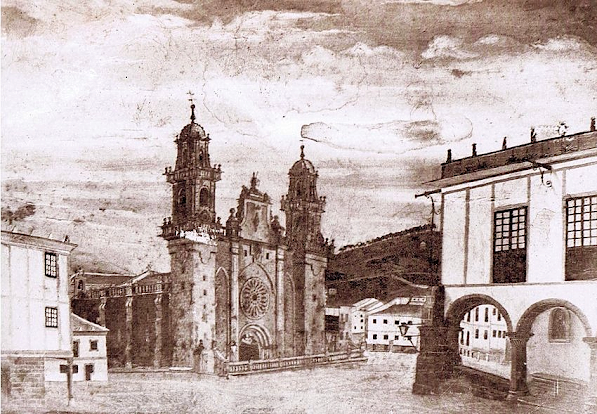

|

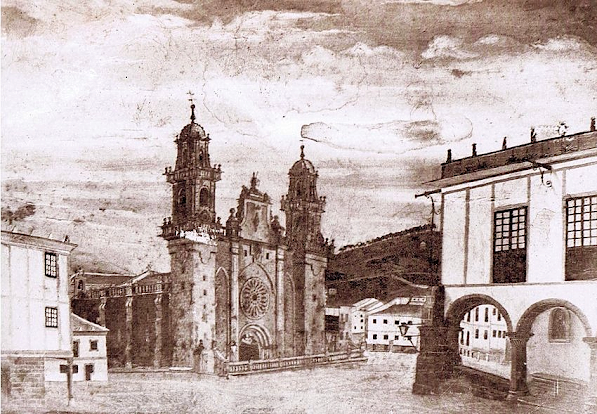

Catedral y Plaza de Mondoñedo con

el antiguo consistorio a la derecha del dibujo (BMM, ca. 1800-1830) |

Se hospeda este mismo día en la

casa de Pedro de Losada, vecino del municipio. Para dar la mayor difusión de la

presencia del doctor Romano en la ciudad se hizo pregón en espacios públicos el

día 31 de mayo por parte de Pero Martínez, pregonero oficial de la villa, y se

decidió enviar misivas a las villas más principales del ámbito de jurisdicción

de Mondoñedo para procurar la mayor asistencia de pacientes afectados y de

interesados en el aprendizaje de la técnica, de manera que “mandaron se

escriba a las villas de Ribadeo, Bibero, Villalba, Castro de Rey, Santa Marta,

Ferrol e Villanueba a cada una de las dichas villas una carta açiendoles saber

de la venida del dicho Dotor Romano abisandoles que si hubiese algunas personas

que quisiesen aprender la dicha çiençia o otras que estubiesen enfermas de la

enfermedad a que benia a entender y curar de la enfermedad a que benia a

entender el dicho dotor Romano lo beniesen açiendo dentro de ocho dias que ansi

fuesen avisados”.

|

Encabezado del acta del concejo

de Mondoñedo del día 30 de mayo de 1566 por el que se dicta disponer posada en

la ciudad al doctor Romano para el tratamiento de los enfermos afectados de la

enfermedad de retención de orina mediante el uso de candelillas y de instruir a

todos aquellos interesados en su aprendizaje |

Se hace especial mención de que los

pacientes sin recursos económicos serán atendidos de forma gratuita como

también será gratuita la instrucción de los prácticos interesados en su

aprendizaje “por que a los medicos el dicho dotor romano se ofreçia a

entrenarlos de balde y ansi a los enfermos pobres de balde y a los demas a

moderados precios”.

Pasado el plazo de ocho días fijado

para que los interesados en el aprendizaje de la técnica hicieran la debida

solicitud y, como quiera que no se presentó ningún candidato, el concejo decide

reunirse el día 10 de junio para evaluar la situación haciéndose saber que “En

la çibdad de Mondoñedo … estando juntos

en consistorio … los muy magníficos señores Bartolome Santesidro alcalde mayor

de la dicha çibdad y obispado Gomez Gonçalez alcalde hordinario de la dicha

çibdad e su concejo Juan Abade, Luys de Luazes, Francisco Rodrigues de Luazes,

Pero Fernandez Balea, Pero Gonçalez regidores de la dicha çibdad paresçio en

este conistorio el dotor Romano e hizo saber a sus merçedes como los ocho dias

que se abian señalado a los lugares de la probinçia atrás contenidos para el

hefesto que en los autos de atrás se açe mençion heran pasados y no abian

paresçido ningunos medicos ni çerujanos apresentarse para efesto del enseñarles

a curar de la dicha enfermedad de retençin de horina que benia a amosar y

enseñar a los que la quisiesen aprender y presento en el dicho consistorio los

testimonios que se abian llebado a la billa de Bibero Santa Marta y Villalba y

dixo que los correos que abian llebado los otros testimonios a los otros

lugares que fueron señalados no abian querido responder”.

|

Acta del

concejo de Mondoñedo del día 27 de junio de 1566 que certifica la labor

realizada por el doctor Romano y la instrucción recibida por el médico Enríquez

y el cirujano Rodrigo Fuertes librando los gastos ocasionados por la estancia

del instructor real |

El concejo, entonces, decide

nombrar de oficio al médico Enríquez y al cirujano Rodrigo Fuertes, ejercientes

en la villa, para aprender el citado método terapéutico impartido por el doctor

Romano quedando reseñado que “nombraron por personas para que aprendiesen la

dicha cura sobre dicha al licençiado Enriquez medico e a Rodrigo Fuertes

çerujano vesinos de la dicha çibdad los quales se presentaron e paresçieron en

el dicho consistorio”. El alcalde les toma juramento para que no abandonen

la ciudad sin dejar a alguien instruido, que no cobren por las intervenciones

hasta que el resultado sea positivo y en caso de malos resultados deberán

devolver a los pacientes lo que hubieran cobrado, por lo que queda reflejado

que “primeramente que no se yran a vivir ni a morar fuera de la dicha çibdad

sin dexar amestrado a otro en su lugar que sepa curar la dicha enfermedad, lo

segundo que a las personas enfermas de la dicha enfermedad los an de curar de

balde, lo terçero que curandolos sean pagos conforme a su asiento y no los

dando curados y sanos les an de bolber lo que les ayan llebado por que asi es

çierto lo a echo y açe el dotor Romano”. Ese mismo día 10 de junio se

señala a los dos candidatos la hora de la una de la tarde para que se reúnan

con el doctor Romano en su casa de hospedaje para comenzar el aprendizaje del

oficio.

|

Fonte Vella en Mondoñedo de

construcción originaria del siglo XVI |

Después de

permanecer veintiocho días en la ciudad, el día 27 de junio se produce reunión

en el concejo para expedir acta de la labor realizada por el instructor real

disponiendo los representantes del concejo “que el escribano del consistorio

le de los testimonios que pide e se le dara licencia como la pide”.

Asimismo, se hace expedir certificado de la instrucción que han recibido los

candidatos asignados manifestando “el licenciado Enriquez medico por si y en

nombre de Rodrigo Fuertes çirujano presentaron otra petiçion çerca de cómo el

dicho dotor Romano les abia enseñado a curar la enfermedad de retençion de horina”.

Se acuerda también que para retribuir los gastos ocasionados en la empresa se

recurra a “Jacome Rodrigues de Labrada o otra persona que tenga dineros de

la çibdad le acuda con seis reales que el dicho doctor Romano dio a los

mensajeros que llebaron las cartas a los otros lugares de la probinçia e lo

señalaron”. El día 16 de julio se libra la cuantía “para pagar la

posada en quatro ducados atento la buena obra que yzo con su estançia en esta

çiudad”.

Perfil

biográfico del doctor Romano

Poca documentación existe sobre la

vida y obras de Diego Díaz, también nombrado Alfonso Díaz en algunos textos.

Según el ilustre cirujano Francisco Díaz, ejercía la profesión de boticario y

era de nacionalidad portuguesa. No se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento,

aunque está bien datada la de su fallecimiento el día 24 de septiembre de 1567.

A mitad del siglo XVI se encontraba en Roma -de ahí proviene su seudónimo del

doctor Romano-, donde consigue aprender la técnica del uso de las candelillas

para el tratamiento de las carnosidades de la uretra. Esta novedosa

técnica, que ofrecía resultados muy prometedores, se mantenía, por entonces,

con cierto secretismo, no siendo fácil conseguir formación para su práctica. Al

parecer, Diego Díaz pudo conocer la técnica por medio de un antiguo ayudante

del maese Felipe Vélez quien durante esos años se desplazó desde España a Roma

llegando a alcanzar una buena reputación en la ciudad eterna con este nuevo

tratamiento. El afamado médico Andrés Laguna nos confirma estos hechos, aunque

matiza que quien realmente enseñó la técnica al doctor Romano fue Juan

Aguilera, médico del Papa, que a su vez lo había aprendido del maese Felipe.

Según refiere Francisco Díaz “el doctor Romano tuvo tal astucia y maña que

cogió el orden y la manera de curar y el secreto y sin parar más se vino a

España”.

|

Cirujano realizando un

cateterismo de uretra a un soldado con retención de orina. Ilustración de

1560, British Museum de Londres |

En 1552, Diego Díaz viaja hasta

España y establece su residencia en Valladolid, donde se encontraba asentada,

por aquel entonces, la Corte del rey Felipe II. Una vez aquí, tras superar el

oportuno examen del Tribunal de Protomedicato, ofrece sus servicios a las

Cortes de Castilla para el tratamiento del mal de retención de orina y,

asimismo, para instruir en el aprendizaje de la técnica para su curación. Los

procuradores del Reino consideran extraordinariamente útil el nuevo método de

tratamiento que proponía por lo que aceptan sus servicios nombrándole el 23 de

junio de 1556 como cirujano maestro de dificultades de orina. Se acuerda

un contrato, fijando un buen salario, para que se desplace por las distintas

ciudades y comarcas del Reino con el fin de curar a los enfermos afectos de la

enfermedad e instruir, al mismo tiempo, en el nuevo tratamiento a médicos y

cirujanos interesados. Una cédula posterior le concede una ayuda de costa “en

consideración a lo que en dicho cargo ha servido y sirve en el trabajo que con

él tiene y a la carestía de los tiempos”. En los años 1563 y 1566, diversos

acuerdos de las Cortes vienen a regular su actividad profesional. El doctor

Romano llegó a prestar sus servicios a la Casa Real durante un período

aproximado de catorce años, desde 1553 hasta 1567 año de su fallecimiento.

|

Sala con enfermos hospitalizados

en el hospital Hôtel-Dieu de Paris. Gabado en madera del siglo XVI.

Biblioteca de Borgoña, Bruselas |

Se tienen referencia de múltiples

desplazamientos de Diego Díaz por todas las tierras de Castilla y Aragón. Como

queda dicho, cuando llega a Santiago de Compostela en 1565, en su carta de

presentación se señala que con anterioridad ya ha estado en unas dieciocho

ciudades y villas con la misma finalidad. También se conoce que realizó visitas

a otras ciudades españolas después de su estancia en la ciudad del apóstol. Por

tanto, queda constancia de la enorme trascendencia que se daban a estas

prestaciones y enseñanzas desde instancias reales. Asimismo, queda claro la

aprobación que los procuradores daban de la labor ejercida por el doctor Romano

al renovar constantemente su confianza en nuevas empresas. No obstante,

Francisco Díaz discrepa sobre el real beneficio de este proyecto afirmando que

pese a que “curó a muchos, mostrándolo en diversas ciudades en particular a

muchos cirujanos, de lo que al presente ha quedado poco fruto, por falta de

curiosidad o por poca estimación del recurso, malográndose el buen deseo de las

Cortes”.

Otro cirujano empírico,

contemporáneo del doctor Romano, que estaba especializado en procedimientos

urológicos fue el licenciado Juan Izquierdo quien, a pesar de carecer de

formación universitaria, fue un cirujano muy aclamado por su gran habilidad en

la extracción del cálculo vesical mediante la talla de gran aparato o a

la italiana, técnica en extremo complicada y con potenciales graves

complicaciones. Tuvo el aprecio en la Corte y consiguió, sin dificultades, el

debido permiso del Tribunal del Protomedicato para ejercer como cirujano, y por

las Cortes para impartir la docencia. Usaba las candelillas de cera blanca para

hacer el diagnóstico diferencial de la causa del mal de retención de orina,

diferenciando entre carnosidades y piedras. Fueron discípulos suyos

aventajados el licenciado Martín de Castellanos y Juan Martín Sanz.

|

Talla por vía perineal de Celso

para la extracción de cálculos en la vejiga, también conocida como talla de pequeño

aparato o talla a la castellana. Está técnica tenía frecuentes

complicaciones y estaba restringida a cirujanos especializados llamados

litotomistas. Grabado del siglo XV |

Martín de Castellanos fue también

un gran virtuoso en el dominio de la talla a la italiana y otras

técnicas ya que según se afirmaba “su arte le permitía conocer la existencia

de litiasis tentándola y en las mujeres conservando la virginidad, curar

quebrados sin dejarlos impotentes, extraer cálculos y curar llagas y

carnosidades”. Se le supone el conocimiento y uso de las candelillas. Pasó

la prueba del Protomedicato sobre el año 1580 y su fama se acrecentó cuando fue

nombrado cirujano de Felipe II. En virtud de sus méritos, una cédula firmada

por Felipe III en 1612 le permite el desempeño de una cátedra de “Urología”, en

donde se subraya que debe enseñar “a todos los médicos y cirujanos latinos y

romancistas y barveros que os quisieren yor ... la práctica de sacar piedras y

curar de los riñones, carnosidades, pasiones de orina y otras enfermedades

desta calidad”.

Agustín de Alba, de formación y

condición muy similar al doctor Romano, en 1579 también solicitó licencia a las

Cortes para ejercer su especialidad e instruir en el “tratamiento de las

carnosidades de las vías de la orina, o vegetaciones de la uretra, mediante el

empleo de las candelillas”, y fue aceptado por haber sido probado que era “hábil

en ese menester y necesario que esa manera de curar se enseñase en el reino que

es útil y provechoso este género de cura, quedando obligado Agustín de Alba a

ponerlo por escrito y andar por las ciudades y villas que tienen voto a Cortes,

y estar un mes en cada una dellas enseñando a todos los cirujanos de ellas que

quisieren aprenderlos y curando las enfermedades que allí oviere durante el

dicho tiempo y enseñar a los cirujanos de las dichas ciudades y villas que viniesen

a aprenderlo a esta Corte”.

|

Talla por vía perineal de Mariano

Santo, también conocida como talla de gran aparato o talla a la

italiana. Técnica en extremo complicada para la extracción

de cálculos vesicales y con potenciales graves complicaciones. Grabado

sobre tabla de cobre de Froriep que representa una talla perineal sectio

mariana ejecutada por Tolet a principios del siglo XVII |

Otros empíricos contemporáneos del

doctor Romano fueron el licenciado Alonso de Porras, litotomista que practicaba

la talla perineal a la castellana, aunque, al parecer, sin el

virtuosismo técnico de Juan Izquierdo; Francisco de Somovilla que practicaba la

talla vesical con gran habilidad, siendo autorizado por las Cortes, en 1570, a

enseñar el método curativo de las enfermedades de la orina y de la piedra;

Andrés de Espinosa que afirmaba “ser cirujano de sacar piedras y curar

quebrados, aunque sean de ambas partes, dejándolos capaces para la generación”,

y que también fue autorizado por la Corona para enseñar estos métodos; y Céssar

Blancalana, quien en 1617 juró como cirujano de cámara de Felipe III “por

cirujano de carnosidades y orina”. Finalmente, Pedro Bibes, quien fue

posiblemente discípulo del doctor Romano, de quien recibió instrucción durante

su visita a Valencia en 1564, el concejo de Murcia lo contrató como experto en

el “tratamiento de las carnosidades y pasión de orina” para que

procediera a curar y enseñar dicho tratamiento por no haber en la ciudad ningún

médico que lo conociera.

Práctica

de la cirugía en la España del siglo XVI

El Renacimiento va a suponer una

época de cambios radicales en todos los órdenes de la actividad humana. En

medicina significará un período de avances notables, favoreciéndose la

investigación de las enfermedades y el modo de tratarlas. El estudio anatómico

por disección de cadáveres se convertirá en una práctica habitual, con lo que

mejorará el conocimiento de las enfermedades. La enseñanza de la medicina en la

Universidad va a dar un gran vuelco, incorporando el estudio de la anatomía y

de la cirugía.

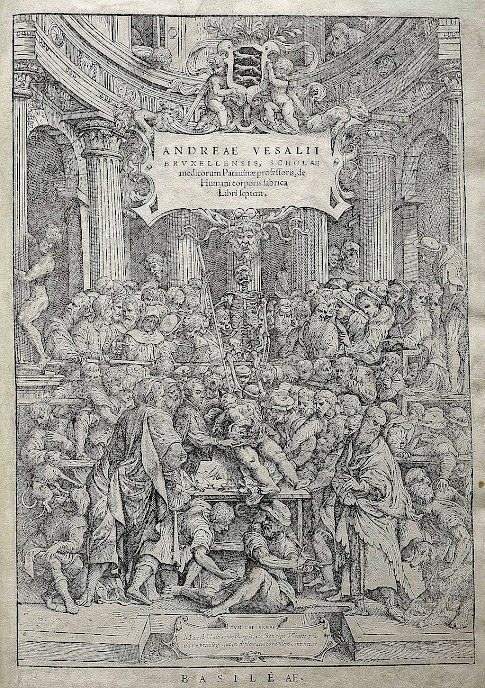

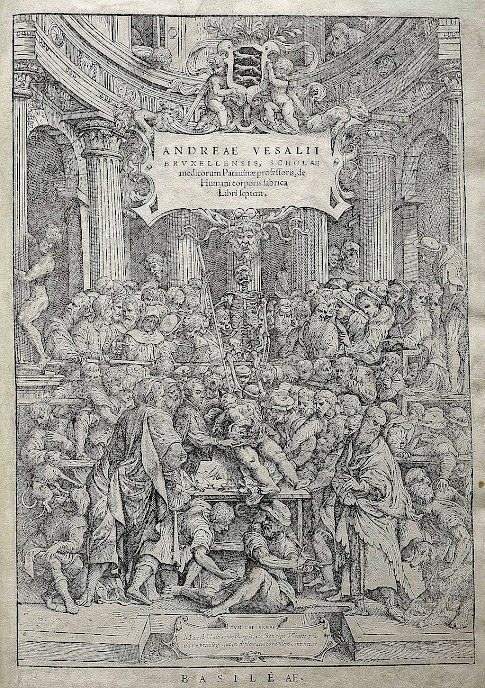

|

La obra del anatomista Andrea

Vesalius De humani corporis fabrica libri septem, publicada en Basilea

en 1543, tuvo una gran influencia y supuso una completa renovación del estudio

anatómico. El avance en el conocimiento de la anatomía humana durante el siglo

XVI propició el rápido progreso de la cirugía |

El Renacimiento entiende la

medicina como el arte de conocer si las partes del cuerpo están sanas o

enfermas y considera que existen dos tipos de enfermedades, las simples,

debidas a una sola causa, y las compuestas, que son motivadas por varias causas

simples que actúan conjuntamente. Los conocimientos médicos que poseía el médico

del siglo XVI venían a ser fundamentalmente la prolongación de las doctrinas de

Hipócrates y de Galeno, recopiladas y transmitidas por los autores árabes,

sobre todo por Avicena; pero que, gracias a la enseñanza de la medicina en las Universidades,

aparecerán paulatinamente obras basadas en la observación propia, que poco o

nada deben a los clásicos.

Si el siglo XVI es considerado como

el siglo de oro español de las artes y de las letras, no resulta desmesurado

considerarlo también como de la medicina, ya que en este siglo surgen una

pléyade de médicos y cirujanos de enorme prestigio que ponen en práctica nuevos

métodos de estudio y tratamiento de las enfermedades. En esta época se va a

producir en España una eclosión de manuscritos y obras médicas, muchas de ellas

de un enorme valor científico y académico.

Los Reyes Católicos crearon el

Tribunal del Protomedicato en 1477 con el fin de poner en orden la profesión

médica, que se encontraba muy desregularizada. Los fines fundamentales de este

tribunal fueron: comprobar la competencia mediante exámenes de la aptitud de

médicos, cirujanos y farmacéuticos para ejercer su profesión, castigar a intrusos

e imponer sanciones y multas por mala praxis. Desde entonces, será necesario

para el ejercicio profesional en todas las tierras de la Corona que esta

institución otorgue la obligatoria carta de aprobación.

|

La creación de cátedras de

Anatomía en la Universidad, a la luz de las nuevas aportaciones del anatomista

Vesalius, facilitó el desarrollo de los procedimientos quirúrgicos. Ilustración

del libro “Succentuiciatus anatomicus” de Peter Paav (1616) |

Los procedimientos quirúrgicos, sin

embargo, considerados como actuaciones manuales e instrumentales, seguían

siendo despreciados por los médicos latinos, aquellos con formación en las Universidades

y conocimiento de las lenguas clásicas, filosofía y artes. Estas prácticas, en

consecuencia, se encontraban en manos de cirujanos empíricos, generalmente con

bajo nivel cultural y sin estudios académicos, que aprendían el oficio de forma

artesanal. Cada uno de ellos se especializaba en un campo concreto: extractores

de cálculos vesicales, dedicados a fracturas y luxaciones, operaciones de

hernias, sacamuelas, parteras, sangradores y otros. Estos especialistas

habitualmente iniciaban el aprendizaje en la adolescencia acompañando a los

maestros, a los que debían retribuir por estas enseñanzas. Su formación podía

durar hasta un período de ocho años, dependiendo del grado de dificultad de

cada especialidad. Los cirujanos romancistas solían operar al dictado de los

médicos, siendo obligatoria su supervisión a partir del año 1588, y manejaban

unos pocos instrumentos quirúrgicos acordes a su especialización.

Las Cortes, por la falta de

profesionales y a requerimiento de la Corona, protegían y estimulaban la

actuación de los empíricos y también establecían contratos para que se

desplazaran por todo el del Reino para tratar pacientes y revelar sus

conocimientos a cuantos lo desasen. El empeño de la Corona por la adecuada atención

de los súbditos afectos de estas enfermedades y que, además, se prestase esta asistencia

de forma gratuita demuestra que, por aquel entonces, las instituciones de

carácter religioso no eran las únicas que ofrecían servicios de atención médica

gratuita basados en la caridad cristiana. También debe reseñarse el hecho de la

preocupación real por la instrucción de médicos y cirujanos en estas prácticas

para mantener un número suficiente de especialistas en el arte de curar estas

dolencias. Esta iniciativa constituye un intento de institucionalizar estas

enseñanzas ya que, al no estar comprendidas en los planes de estudio de

medicina en la Universidad, corrían el riesgo de quedar en manos de

especialistas mal instruidos con el consiguiente perjuicio para los pacientes

afectados.

|

| Sala

de hospital representado a cirujanos realizando varios procedimientos. Corte

de madera por Jost Amman incluido en el libro “Opus chirurgicum” de Paracelso

(Basilea, 1581) |

Los cirujanos empíricos que pasaban

el examen del Protomedicato obtenían el título oficial de licenciado y la

autorización legal para solamente el ejercicio de la técnica o técnicas de las

que se habían examinado. Para impartir la docencia era necesario, además,

solicitar el permiso a las Cortes o al Consejo Real de Castilla quienes

establecían el procedimiento de la “información con probanza de testigo”

para asegurase las cualidades del aspirante, la verosimilitud de sus

habilidades y la consideración del interés general de su conocimiento. Su

aprobación facultaba el título de maese o doctor, que venía a tener, en cierto

modo, un significado similar a los títulos obtenidos en la Universidad.

En esta época se pueden encontrar

hasta tres tipos bien definidos de cirujanos, en relación a su formación académica,

nivel asistencial y grado de competencia. En el nivel más alto están los

cirujanos notables, que ostentan esta condición más bien por su habilidad

manual que por sus conocimientos teóricos y que, por lo general, están al

servicio del rey para su propia atención y la de su familia, aunque también

deben estar al servicio de la milicia cuanto se estime necesario. Después se

sitúan los cirujanos simples o latinos, con formación universitaria y

normalmente ligados a una institución hospitalaria, un partido o un concejo. El

médico o cirujano de partido fue una figura relevante de la medicina del siglo

XVI porque sobre ellos recaía la salud de la mayor parte de la población. Por

último, están los cirujanos empíricos o romancistas, sin estudios universitarios

y que atienden fundamentalmente a la población con menos recursos, soliendo

ejercer en lugares donde no se podía contratar a un cirujano de partido. Estos

cirujanos suelen ser hábiles en el uso de la lanceta, las purgas, el cauterio,

las ventosas y otros utensilios. Entre ellos hay notables diferencias de

formación y nivel cultural, y algunos poseen grandes conocimientos médicos e

incluso usan libros de medicina para su consulta.

|

La uroscopia fue una técnica

diagnóstica usada durante varios siglos y que consistía en inspeccionar

visualmente la orina de un paciente en busca de signos de enfermedad. Grabado

de una uroscopia durante una consulta médica, incluido en una obra del cirujano

valenciano Juan Calvo (1596) |

Las enfermedades urogenitales

aparecen reflejadas tanto en textos generales como en los quirúrgicos, en los

que se incluye información anatómica y funcional junto con la descripción patológica.

Los tratamientos por medios quirúrgicos se encuentran, en general, escasamente

desarrollados porque estos procederes quedaban reservados a los cirujanos

empíricos. Sin embargo, algunas obras se escriben directamente para los

romancistas con el fin de instruirles en el conocimiento de las enfermedades

que requieren de su intervención. Por lo tanto, en este tipo de obras suele

hacerse una descripción detallada sobre las distintas técnicas quirúrgicas, sus

indicaciones y posibles complicaciones. La uroscopia, u observación directa de

la orina, siguió teniendo un papel central protagonista para el diagnóstico de

las enfermedades como había ocurrido en la Edad Media. Durante el siglo XVI, el

tratamiento del mal de orina se entendía por “el arte de sacar

piedras de la vejiga y derribar y curar las de los riñones y de curar

carnosidades, y todas estas pasiones de orina, así en hombres como en mujeres,

sin cortarlas con hierros, niños y niñas, y así otros achaques y enfermedades

que los hombres suelen tener en el escroto y partes ocultas”. La práctica

estaba limitada a los empíricos, dado el carácter manual de estas técnicas, y

los médicos solamente participaban en sus diagnósticos y cuando era requerido

tratamiento farmacológico, en especial para la litiasis renal y vesical.

Tratamiento

de las carnosidades de la uretra por el método de las candelillas

En el siglo XVI, el cateterismo

uretral tenía un uso restringido ya fuera con fin evacuador tras retención de

orina o para practicar lavados vesicales por distintas dolencias. Sin embargo,

más frecuentemente se practicaba la dilatación de la uretra por medio de

juncos, hilos de plomo, sondas de plata o bujías de cuero o cera, llamadas

también candelillas. Estas maniobras eran consideradas complejas y muy delicadas,

debiendo confiarse su ejecución a unos pocos empíricos expertos, habilidosos y

experimentados para evitar las temibles complicaciones que podían derivarse. La

indicación más habitual para esta práctica eran las carnosidades de la

uretra. Este término, aunque no todos los autores comparten su definición,

equivale a lo que actualmente denominamos estenosis de uretra, si bien en

aquella época también solían incluir todas las enfermedades de la próstata y

del cuello vesical.

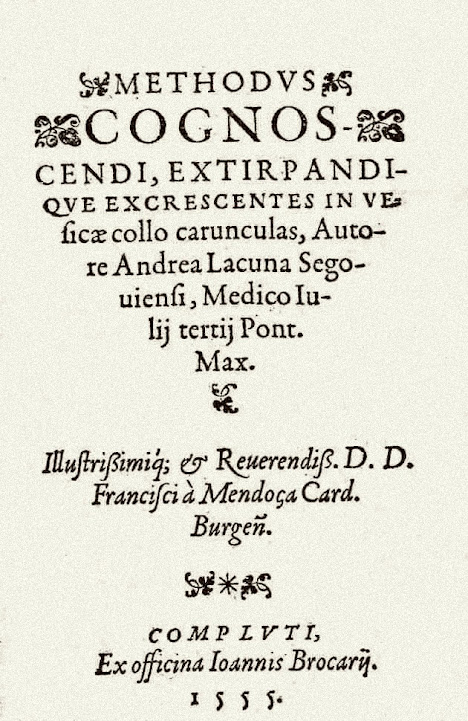

|

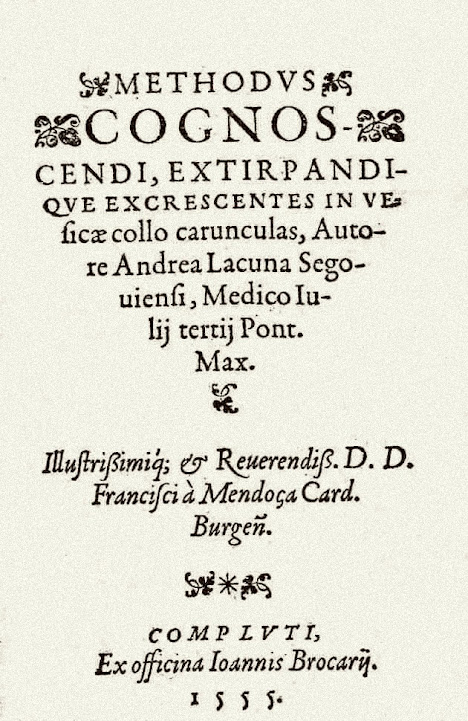

Andrés

Laguna, médico de Cámara del emperador Carlos V, es el

primer autor español en referirse a las carnosidades de la uretra

describiendo el proceder diagnóstico y terapéutico en su obra Methodus

cognoscendi extirpandisque excrecentes in vesicae collo carunculas, con

primera edición en Roma en 1551, en donde recomienda el tratamiento mediante el

uso de candelillas |

Andrés Laguna es el primer autor

español en referirse a esta dolencia describiendo el proceder diagnóstico y

terapéutico en su libro Methodus cognoscendi extirpandisque excrecentes in

vesicae collo carúnculas, editado en 1551. A esta patología la denomina

como carúnculas y las define como “excrecencias o carnosidades que

asientan en la uretra cerca del cuello vesical que dificultan la micción y

hasta llegan a suprimirla, produciendo retención”, suponiéndole un origen

por infección gonocócica y destacando como sus síntomas principales la disuria,

retardo del chorro miccional y aumento de la frecuencia miccional nocturna.

Recomienda el tratamiento mediante uso de candelillas.

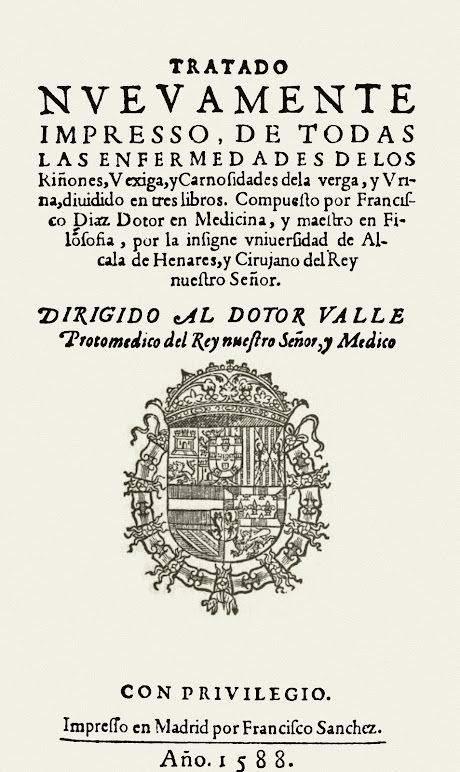

Francisco Díaz, en su Tratado

nuevamente impresso, de todas las enfermedades de los riñones, vexiga y carnosidades

de la verga y urina, publicado en 1588, hace una descripción minuciosa de

todos los aspectos concernientes a esta enfermedad definiendo a las carnosidades

como “una excrecencia de carne ... a modo de una herida que crece más de lo

necesario en el canal de la uretra ... y se viene a endurecer de manera que

callo duro incurable”. Le supone también un origen gonocócico y recomienda

se haga un minucioso diagnóstico diferencial, en especial con la litiasis,

mediante el uso de la candelilla, el junco, el plomo o la algalia ya que “con

estos instrumentos es menester la experiencia de artífice, para saber conocer

si es piedra o materia gruesa, o arena inculcada en el caño, o carnosidad o

callosidad, que en esto suele aver confusión y engaño”. Considera infausto

su pronóstico, si no responde a los tratamientos, porque dificulta la micción

hasta llegar a la retención de orina. De todos los métodos de tratamiento

sugeridos defiende el uso de las candelillas, aplicando sustancias cáusticas si

fuere necesario, ya que por sus buenos resultados “ha permanecido, y

permanecerá, como el más útil y cómodo de todos y a más de veynte y ocho años

que he usado dél en muchas necesidades”. En caso de existir dureza, en

forma de callo, recomienda entonces el uso del instrumento cisorio de su

invención precisando que debe ser introducido “hasta donde estuviere la

carnosidad o callo, y luego apretar como he dicho, y cortar con mucho espacio,

con el mayor tino que se pudiere, y desta manera proseguir hasta acabar de

romper la callosidad”.

Otras aportaciones notables al

diagnóstico y tratamiento de esta dolencia durante el siglo XVI en España son

las de Francisco Morel en su manuscrito De carbunculos y callos de la via de

la orina, editado en 1500; Cristóbal de Vega en su obra De curatione

caruncularum, publicada en 1552; Agustín de Farfán en su Tratado breve

de Chirugia, editado en 1579; y la de Miguel de Leriza en su Tratado y

modo de curar las carnosidades y callos de la vía de la orina, publicado en

1597.

En relación con los comienzos del

uso de las candelillas, para el tratamiento de las carnosidades de

uretra, se tiene referencia de que ya a principios del siglo XV Antonio

Guainerius, profesor de la Universidad de Pavía, empleaba bujías de cera.

Arculano, profesor de las universidades de Padua y de Ferrara, a mitad de ese

mismo siglo, también refiere el empleo de estas bujías céreas. Lorenzo

Aldarete, catedrático de Prima en la Facultad de Medicina de Salamanca, fue el

primero en usar estas candelillas en España y cuya técnica debió conocer

durante su estancia de estudios en Ferrara. Amato Lusitano, en su obra Centurias

de curaciones medicinales, publicada en 1551, confiesa haber utilizado ya

las candelillas con éxito en 1550 asegurando que Aldarete fue su maestro,

considerándole el inventor del método y quien le enseñó la manera de fabricar

las candelillas y de servirse de ellas. Lusitano también afirma que enseñó el

método al maestro Felipe Vélez quien luego lo difundió por toda Europa. Andrés

Laguna, en 1551, señala que “el maese Felipe le reveló la invención a él y a

su amigo, médico del Papa, Juan Aguilera y después de haberse ido a Palestina,

lo descubrió a Diego Díaz, boticario portugués, de quien lo aprendió Ginés

Fontana, cirujano del Excmo. Sr. D. Pedro de Toledo”.

|

Instrumental quirúrgico para

practicar el sondaje y dilatación de la uretra descrito por Francisco Díaz en

su Tratado nuevamente impresso, de todas las

enfermedades de los riñones, vexiga y carnosidades de la verga y urina (1588) |

Francisco Díaz confirma que “el

Dr. Aldarete ... fue el primero que trató de esta cura, y el inventor della, y

que por él se tenía noticia de este mal”. Tampoco deja de reconocer las

inestimables contribuciones al uso y divulgación de esta técnica realizadas por

el maese Felipe Vélez, discípulo de Aldarete, que fue cirujano del emperador

Carlos V. El monarca padecía la enfermedad, que le ocasionaba innumerables

molestias, sufriendo de repetidos episodios de retención de orina que el maese

Felipe trataba mediante el uso de “una candelilla de cera delgada con su

pabilo adereçada de manera que no se pudiese quebrar, pero que pudiera doblarse

y ponerse en la misma figura que la vía de la orina y poner a la redonda de

ella un medicamento que es comedor de carne, que es cáustico o cauterio

potencial y con esto comenzó la cura”.

Con respecto a la difusión de la

técnica, Francisco Díaz refiere que “estaba sirviendo de practicante al

maese Felipe un mancebo boticario, natural de Roma, y tomó el secreto y

volvióse a Roma, a donde comenzó a usar de la cura y fue recibido con grande

aplauso y contento universal de toda la ciudad ... En este tiempo estaba en él

un mancebo portugués boticario llamado Diego Díaz y después se llamó Doctor

Romano” que aprendió la técnica de aquél trayéndola de nuevo a España.

|

Instrumento cisorio de Francisco

Díaz que considera especialmente indicado en la estenosis de uretra con existencia

de esclerosis. Ilustración de 1588 |

Sobre el proceder técnico en que se

basa este tratamiento, Miguel de Leriza nos indica que para introducir la

candela debe estar “el enfermo arrimado a la pared, derecho y con los pies

juntos, se tomará el miembro con la mano izquierda, encogiendo para dentro el

capullo, para que se descubra la vía de la orina y así con la mano derecha se

tomará la candela untada en aceite, y la pondrá por la vía muy poco a poco”.

Francisco Díaz aconseja que la dilatación uretral se haga de forma progresiva,

usando candelas de menor a mayor calibre, de forma que “se debe comenzar a

abrir camino usando una candelilla fina bien untada en aceite de almendras

dulces para que entre con mayor facilidad, y se vaya haciendo poco a poco,

tomando cada día una ventaja”.

El propio maese Felipe Vélez se vio

afectado por las carnosidades y, según nos describe Francisco Díaz, esta

dolencia “llegaba a suprimirle la orina y dio mediante el sondaje con una

candelilla de cera con el diagnóstico de las excrecencias carnosas y con los

cáusticos que las corroyeren, usaba cardenillo, piedra de alumbre y caparrosa”,

y decidió proceder de manera que “con la candelilla tomaba la medida donde

estaba la carnosidad y allí excavaba la candelilla, raspando la cera y todo lo

que quitaba de cera, hendía del mismo cáustico y cuando le tenía puesto, usaba

la candela con aceite de almendras dulces y metíala hasta dejarla asentada en la

carúncula y allí la tenía 24 horas”.

|

Miguel de Leriza en su Tratado

del modo de curar las carnosidades y callos de la vía de la orina,

publicado en Valencia en el año 1597, describe la enfermedad de las carnosidades

de uretra siguiendo los dictados de Francisco Díaz y es firme defensor del

tratamiento con las candelillas según la técnica propuesta por el doctor Romano |

El cateterismo uretral con las

candelillas de cera fue aceptado, de forma generalizada, como como uno de los

que mejores tratamientos de las carnosidades de la uretra por sus buenos

resultados. Sin embargo, también hubo algunos detractores de esta técnica como

el cirujano latino Juan Calvo, quien en su libro Cirugía universal y

particular del cuerpo humano, editado en 1580, no se manifiesta partidario

del uso de las candelillas ni del instrumento cisorio de Francisco Díaz ni el

propuesto por Ambroise Paré, debido a las temibles complicaciones que podían

ocasionar. Bartolomé Hidalgo de Agüero, también cirujano latino, en su libro Avisos

particulares de cirugía contra la común opinión, editado en 1584, propone

para el tratamiento de las carnosidades el uso exclusivo de baños

locales que favorezcan su ablandamiento a fin de que permitan la introducción

por la uretra de un junco verde o de una candelilla portadora de ungüento no

cáustico porque “las carnosidades de la vía de la orina no se han de romper

con plomo ni gastar con el cáustico común cuando las quieren extirpar”.

Bibliografía

recomendada

-

Carro Amigo S. El Doctor Romano, instructor de médicos gallegos en el arte de

curar el mal de orina. Anales de la Facultad de Medicina de Santiago de

Compostela. 1960; 9(3):447-450.

-

Díaz F. Tratado nuevamente impresso de todas las enfermedades de los

riñones, vexiga y carnosidades dela verga y urina. Madrid: Impreso por

Francisco Sánchez; 1588.

-

Fernández Fernández A. Francisco de Somovilla. Eminente cirujano urólogo

riojano en el Renacimiento. Zubía Monográfico. 2000; 12:103-110.

-

Frutos Rábena M. Curso teórico práctico de enfermedades de las vías urinarias

dado en Valencia a mediados del siglo XVI. Revista Valenciana de Ciencias

Médicas. 1904; 6:149-152.

-

Granjel LS. El saber urológico en los textos quirúrgicos españoles del siglo

XVI. Salamanca: Actas del II Congreso de Historia de la Medicina; 1965. p.

137-144.

-

Laguna A. Methodus cognoscendi, extirpandique excrescentes in vesicae collo

carunculas. Roma: Impreso por Valerio y Luis Doricos; 1551.

-

Lancina Martín JA. Notas históricas de la Urología en Galicia. Betanzos: Lugami

Artes Gráficas; 2005.

-

Leriza M. Tratado del modo de curas las carnosidades, y callos de la via de

la orina. Valencia: Molino de Rouella;1597.

-

López Alcina E, Pérez Albacete M, Cánovas Ivorra JA. Urología antigua en el

reino de Valencia. Apogeo y declive. Actas Urológicas Españolas. 2007:

31(3):197-204.

-

Maganto Pavón E. El Doctor Francisco Díaz y su época. Barcelona: Eduard

Fabregat Editor; 1990.

-

Maganto Pavón E. Vida y hechos del Licenciado Martín de Castellanos

(¿1545-1614). Primer catedrático de Urología en la historia de la Medicina.

Oviedo: Real Academia de Medicina del Distrito Universitario de Asturias y

León; 1994.

-

Pérez Albacete M. La Urología en el Renacimiento y en el Barroco. En: Maganto

Pavón E, editor. Historia biográfica y bibliográfica de la Urología española.

Madrid: Edicomplet; 2000. p. 43-126.

-

Pérez Constanti P. Los médicos gallegos aprendiendo a curar el mal de retención

de orina. En: Notas viejas galicianas, Tomo II. Vigo: Imprenta de los

Sindicatos Católicos; 1926. p. 161-162.

-

Revilla J. La enseñanza de curar la retención de orina en Valladolid en el siglo

XVI. Madrid: Boletín del Consejo de Colegios Médicos; 1942.

-

Riera Palmero J. El saber urológico de los textos médicos españoles del

Renacimiento. Salamanca: Actas del II Congreso de Historia de la Medicina; 1965.

p. 113-128.

Cómo

citar este artículo:

Lancina

Martín JA. El doctor Romano. Especialista e instructor real para el tratamiento

del mal de retención de orina en la Corte de Felipe II. Su visita a

Galicia en 1565 y 1566 [Internet]. Urología e Historia de la Medicina. 2022

[citado el día/mes/año]. Disponible en: https://drlancina.blogspot.com/2022/02/doctor-romano-cirugia-espana-siglo-xvi.html

Sin duda una muy buena lectura, se nota de inmediato la importancia en cuanto a los procuradores en la historia

ResponderEliminar